La Russie du Tsar en couleurs

- Publié le Samedi 19 mars 2011

- par Serval

3 commentaires

3 commentaires

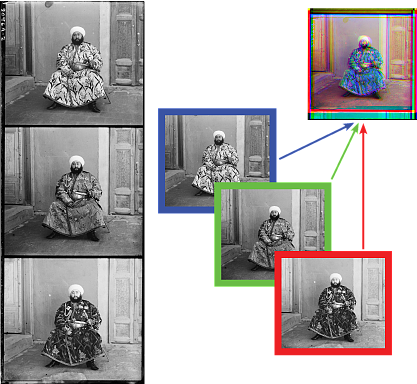

Non, ce n’est pas Anton Tchekhov qui se repose au bord de cette rivière, mais c’est la même époque, et c’est bien la Russie. La photographie en couleurs ci-dessus date du tout début du vingtième siècle. Le randonneur en costume et chapeau qui se prend lui-même en photo est Mikhaïlovitch Prokoudine-Gorski, l’inventeur du procédé utilisé ici. En France au même moment, les frères Lumière créent l’autochrome, première technique industrielle de photographie en couleurs.

En 1909, Sergueï Prokoudine-Gorski est chargé par Nicolas II, Tsar de toutes les Russies, de parcourir le pays pour réaliser un inventaire en images de l’empire, destiné à l’éducation des écoliers. Cela durera plus de 6 ans et aboutira à une collection d’images témoignant de la fin d’un monde, véritable reportage photographique sur ce qui va en grande partie disparaître avec la révolution de 1917.

Cet imposant monsieur tout habillé de bleu n’est pas n’importe qui : c’est Mohamed Alim Khan, émir du Khanat de Boukhara, état indépendant qui fait maintenant partie de l’Ousbékistan. Qui pourrait croire que cette photo a été prise en 1911, il y a juste cent ans ? Ses couleurs éclatantes apportent à son modèle une réalité que les habituels clichés de l’époque, en noir et blanc ou en tirage sépia, sont souvent loin de pouvoir approcher.

Sergueï Prokoudine-Gorski ne prenait pas réellement de photographies en couleurs, car il ne savait pas réaliser de tirages papier de ses clichés. Sa méthode consistait à projeter sur un écran les images qu’il avait prises, comme des diapositives. Il prenait successivement trois clichés en noir et blanc de la même scène à travers trois filtres, rouge, vert et bleu (les trois couleurs primaires). Il projetait ensuite simultanément les trois images à travers trois filtres des mêmes couleurs pour obtenir sur l’écran une seule image polychrome.

Après la révolution, il quitta la Russie et émigra en France où il vécut jusqu’à sa mort en 1944. Quelques années plus tard, ses héritiers vendirent la totalité de sa collection de plaques photographiques à la Librairie du Congrès des Etats-Unis. C’est à partir de ce matériel que fut organisée en 2001 à Washington une exposition intitulée « The Empire that was Russia », comportant 122 clichés.

Depuis lors, la totalité des plaques (environ 2000 images) a été reproduite en images numériques librement accessibles sur Internet. Ne vous privez pas d’un voyage à travers le temps et l’espace vers ce que fut la Russie, ses monuments et ses campagnes, et vers toutes les personnes que ces photographies font revivre.

Le plancher de Jeannot

- Publié le Mardi 15 mars 2011

- par Serval

5 commentaires

5 commentaires

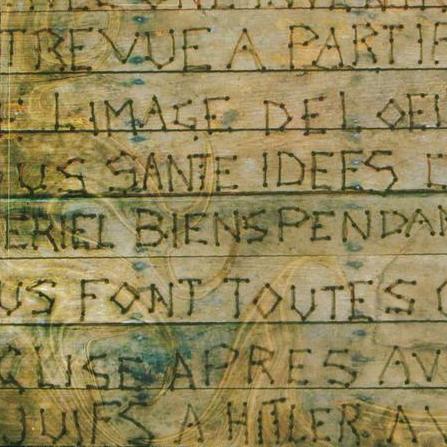

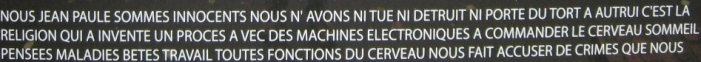

Trois grands panneaux sont dressés au bord du trottoir, non loin de l’entrée de l’Hôpital Sainte-Anne, rue Cabanis à Paris. Pour peu qu’on ait la curiosité de traverser la rue pour y voir de plus près, on se rend compte qu’il ne s’agit pas de banals panneaux Decaux mais que ces trois grandes vitrines protègent des lattes de parquet sur lesquelles un texte est gravé. Des mots se suivent, formant des phrases avec peu de syntaxe et pas de ponctuation, d’où suintent la douleur, le secret, les hallucinations… la folie, envahissant ce qui fut un jour le plancher de la chambre de Jeannot. Jeannot qui ? On ne sait pas. Les fous n’ont apparemment pas droit à une identité, même quand leurs oeuvres sont exposées. Ce qu’on sait, c’est que Jeannot X., né en 1939, était le fils de paysans du Béarn. À vingt ans, comme bien d’autres, il est envoyé en Algérie pour assurer des « opérations de maintien de l’ordre ». C’est là-bas qu’il apprend le suicide de son père. Il rentre alors au pays pour reprendre l’exploitation de la ferme familiale avec sa mère et Paule, sa soeur aînée.

Lorsque sa mère meurt à son tour, Paule et lui l’enterrent sous les escaliers de leur maison. Jeannot se cloître ensuite dans sa chambre et n’en sortira plus. Il cesse pratiquement de s’alimenter et meurt à son tour quelques mois plus tard, ayant passé les dernières semaines de sa vie à graver des phrases démentes dans le plancher de sa chambre.

C’est un dur parquet de chêne, et y graver des mots à la main fut sans doute exténuant. Il y perçait d’abord des trous avec une vrille, qu’il reliait ensuite avec une gouge. Au total, il écrivit ainsi quatre-vingt lignes de délire sur le Pape, Hitler, les juifs, la résistance, et sur les « machines infernales qui contrôlent les humains ».

Jean Dubuffet n’avait évidemment jamais entendu parler du Plancher de Jeannot puisqu’il est mort en 1985, huit ans avant qu’il ne soit découvert. Mais, dès 1945, il avait créé le concept et le nom d’Art Brut pour désigner des oeuvres créées en dehors de la culture officielle, et tout particulièrement par les pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques. Il y voyait « l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes les phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions ».

Dubuffet fut à l’origine de la création du Musée de l’Art Brut de Lausanne, dont la collection inaugurée en 1976 compte maintenant autour de 35.000 pièces dont les auteurs sont des autodidactes ayant « échappé pour diverses raisons au conditionnement culturel et au conformisme social » : des détenus, des pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques, des solitaires, des marginaux.

| « Ce qui fait le prix de vos dessins est qu’ils ont été faits dans la solitude et sans autre souci que votre propre enchantement et s’il venaient à être faits dans la suite d’une manière moins pure, il risqueraient de perdre en partie ce ce qu’il y a en eux de plus précieux. [...] Introduites dans ce circuit, vos productions perdront, dans l’optique de l’Art Brut, la proportion de prestige et de valeur correspondant juste à celle qu’elles acquerront dans l’optique des milieux culturels. [...] Vous ne pouvez pas être un créateur et être salué par le public à ce titre [...] Il faut choisir entre faire de l’art et être tenu pour un artiste. L’un exclut l’autre. » Jean Dubuffet, cité par Lucienne Peiry — L’Art Brut (Flammarion, 2006) |

Lorsque le plancher de Jeannot a été exposé à la Bibliothèque nationale de France il y a 5 ou 6 ans, certaines personnes se sont demandées s’il s’agissait vraiment d’art : la folie peut-elle être artistique ?

Sans être aussi extrémiste que Dubuffet à propos de l’avis du public, on peut être d’accord avec l’idée qu’une oeuvre d’art n’a pas besoin, pour être reconnue comme telle, d’avoir été créée dans le but d’être vue. Et peut-être même n’est-il pas nécessaire qu’elle ait été créée avec une intention artistique. Le monde de la folie est un autre monde, et ce plancher gravé semble appartenir à une autre dimension.

Peindre l’Alzheimer : William Utermohlen

- Publié le Vendredi 11 mars 2011

- par Serval

5 commentaires

5 commentaires

La mort de l’actrice Annie Girardot a récemment attiré l’attention du public sur la fréquence croissante de la maladie d’Alzheimer, maladie neurodégénérative qui touche plus de huit cent mille personnes en France.

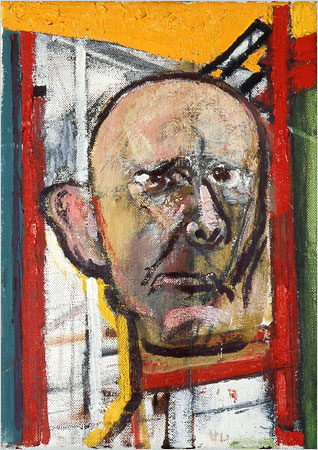

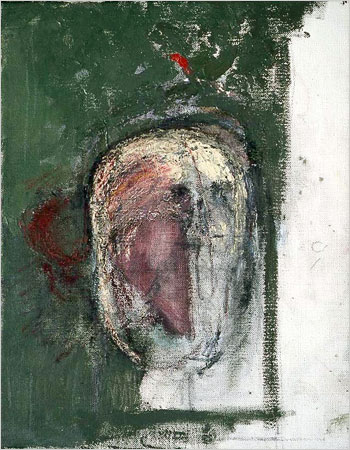

J’ai assisté il y quelques années, lors de la présentation du Plan Alzheimer 2008-2012, à une exposition organisée à la Cité des Sciences de Paris par l’association France Alzheimer. Elle était consacrée aux oeuvres peintes au cours des dernières années de sa vie par l’artiste américain William Utermohlen, décédé de la maladie en mars 2007.

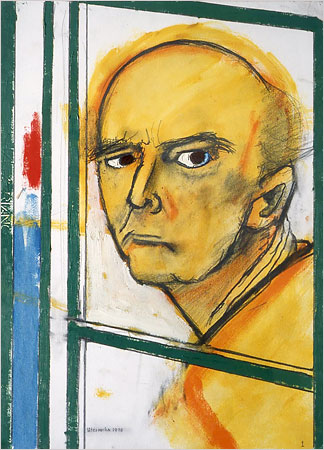

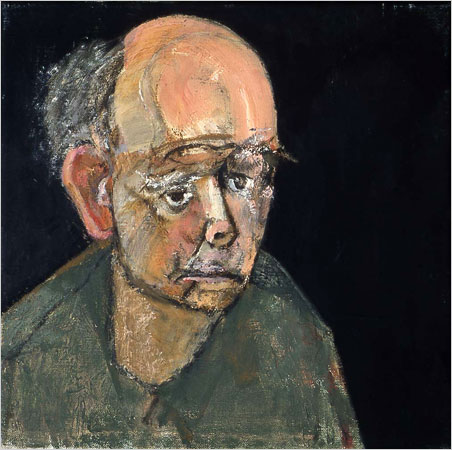

Blue Skies date de 1995. William Utermohlen a alors 62 ans. Il vient d’apprendre qu’il est atteint de la maladie d’Alzheimer.Une telle annonce est évidemment dévastatrice. L’artiste se représente prostré, assis devant une table de son atelier. Le temps paraît suspendu. Une espèce de grand vasistas est ouvert dans le toit, juste au-dessus de sa tête. La vaste ouverture laisse apparaître un ciel de la même couleur bleu nuit que son pull-over et que le sol de la pièce dans laquelle il est assis.

C’est à un ciel vide, dans lequel aucune étoile ne luit, que cette ouverture donne accès tel le trou béant par lequel il sait que son esprit va progressivement s’échapper.

Ce tableau est un tournant dans l’oeuvre d’Utermohlen. À partir de ce moment, il va essayer de comprendre la maladie dont il est atteint et, peut-être, de l’apprivoiser, en se peignant lui-même tel qu’il se voit et tel qu’il reste capable de se représenter. Ses autoportraits successifs, de 1995 à 2000, accompagnent son enfoncement irréversible dans la démence.Malgré la perte progressive de sa mémoire, l’apparition de troubles de la parole et d’une confusion tempo-spatiale, malgré la difficulté croissante à reconnaître les gens et les objets y compris ses propres outils de peintre, il continue à peindre aussi longtemps qu’il le peut.

Ses toiles révèlent les sentiments qui s’entrechoquent chez l’artiste aux prises avec une maladie qu’il n’a aucun espoir de vaincre : la colère, la détresse, l’abattement, la résignation. Au fur et à mesure que la maladie progresse, ses tableaux se modifient. Leur taille diminue, leurs détails deviennent de plus en plus imprécis et leur trait de plus en plus épais.Le dernier tableau de William Utermohlen, « Head, August 30 » a été peint le 30 août 2000.

Il ne sera plus jamais capable de tenir un pinceau jusqu’à son décès, en Mars 2007.On estime à trente millions le nombre de personnes dans le monde actuellement atteintes de la maladie d’Alzheimer. On prévoit qu’elles seront environ trois cent millions en 2050 si une prévention ou des traitements vraiment efficaces n’ont pas été découverts d’ici là.

Il n’est probablement pas inutile de souligner que le mot « elles » inclut un certain nombre d’entre nous.

Rattrapé par le blog

- Publié le Mardi 8 mars 2011

- par Serval

4 commentaires

4 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°22 : Maintenon -> Chartres (samedi 29 janvier 2011).

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Avec près de 600 kilomètres parcourus depuis mon départ de Bray-Dunes, c’est aujourd’hui ma vingt-deuxième journée de marche. Il y a plusieurs jours déjà qu’à Mantes-la-jolie j’ai traversé la Seine, et j’ai quitté hier les Yvelines et l’ Île-de-France pour entrer dans l’Eure-et-Loir et la région Centre. Ce soir, je serai à Chartres. Insensiblement, à pas de fourmi, ma progression vers le sud commence à devenir perceptible. Son tracé sur la carte de France devient un long ruban sinueux, et les souvenirs s’accumulent dans ma mémoire et sur ce blog.

Jusqu’à ces dernières étapes, j’avais toujours marché non seulement vers le sud, mais aussi en direction de mon fleuve, la Seine, et de ma ville, Paris. Je me rapprochais de chez moi. Pendant deux jours, j’ai même marché sur mes chemins habituels de promenade du Vexin français et du pays Mantois. Chartres n’est certes pas une ville du sud, et je suis seulement passé du nord de la France au sud de la Seine, mais chaque pas que je ferai désormais aura pour effet de m’éloigner un peu plus de mes bases arrières.

Les étapes les plus récentes n’ont été que des sauts de puce, des journées glanées ça et là pendant l’hiver, volées au travail et à la vie de tous les jours. La proximité de Paris les a rendues possibles : une heure de train et hop ! j’étais sur place. Ce ne sera plus le cas désormais, et tant mieux. Marcher pendant une journée ou deux, cela n’a rien à voir avec voyager à pied. C’est tout juste une façon de garder le contact avec la route. Trop peu de temps pour s’y retremper l’âme, trop longtemps pour qu’elle n’en souffre pas.

|

« Pourtant, il arrive que le sédentaire brise ses chaînes, s’échappe, s’évade et ose, comme le dit Michel Leiris, « au moins en un point quelconque, rompre le cercle dans lequel la prudence et le respect des usages l’enferment ». Cet homme en rupture qui s’éloigne sans faire de bruit pour bientôt disparaître au bout du chemin jusqu’à se fondre dans le paysage, c’est vous, c’est moi… C’est celui qui, sans se presser, oubliant hier sans se soucier de demain, (re)trouve rapidement ses marques, comme si remontait en lui, du plus profond des âges, ce rythme primordial qui est celui du pas de l’homme. » Philippe Lemonnier — Le voyage à pied (Arthaud) |

Une fois de plus, je vais ce soir regagner Paris par le train, où j’attendrai de pouvoir revenir à Chartres un jour, y reprendre la route là où je l’aurai laissée. Ce sera au printemps, en été, je ne sais pas encore. Ce que je sais c’est que ce sera à nouveau pour repartir vraiment en un voyage à pied, pour un long tronçon de chemin.

En attendant, puisque ce blog m’a rattrapé, il va rester quelque temps à Paris.

Une rencontre au bord de l’Eure

- Publié le Dimanche 6 mars 2011

- par Serval

12 commentaires

12 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°22 : Maintenon -> Chartres (samedi 29 janvier 2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

La promenade d’aujourd’hui est très agréable dans les sous-bois et les champs qui longent l’Eure. La jolie petite rivière semble ne couler que pour moi : pas de famille en balade, pas de promeneur du week-end, pas de pélerin de Compostelle bien que Chartres soit tout près. Il fait pourtant beau et c’est samedi, mais on est en janvier et il fait vraiment froid, personne d’autre ne profite de la beauté des lieux.

Tiens, j’ai parlé trop vite, voici quelqu’un. Ce marcheur-là est un vieux monsieur. Il marche seul, comme moi. Quand deux marcheurs se croisent, ils échangent au minimum un « bonjour », et souvent quelques mots. « Vous allez où, vous venez d’où ? » etc. Parfois la discussion s’engage. Deux personnes qui ne se connaissent pas et ne se reverront probablement jamais se rencontrent en zone franche, en dehors des repères sociaux quotidiens ; pour celui qui en ressent le besoin, cela peut être l’occasion de s’épancher, si l’oreille qui est en face sait écouter. Les vieilles personnes ont souvent plus de temps pour discuter, et plus de recul aussi.

Ce promeneur-là est bien emmitouflé dans plusieurs pull-overs mis l’un sur l’autre et porte une grosse écharpe autour du cou, mais il n’a rien sur la tête malgré le froid vif : son épouse est décédée il y deux ans. Il marche en tenant à la main un bâton qui est plus un ornement qu’une aide, une canne qu’il s’est bricolée en enfilant une mince branche de bouleau dans un de ces tuyaux cannelés qui servent à faire passer fils électriques ou canalisations dans les murs. Il y a ajouté une poignée de radiateur en guise de pommeau.

Ce promeneur-là est bien emmitouflé dans plusieurs pull-overs mis l’un sur l’autre et porte une grosse écharpe autour du cou, mais il n’a rien sur la tête malgré le froid vif : son épouse est décédée il y deux ans. Il marche en tenant à la main un bâton qui est plus un ornement qu’une aide, une canne qu’il s’est bricolée en enfilant une mince branche de bouleau dans un de ces tuyaux cannelés qui servent à faire passer fils électriques ou canalisations dans les murs. Il y a ajouté une poignée de radiateur en guise de pommeau.

— Je ne veux pas marcher en groupe, il y en a qui traînent, d’autres qui vont trop vite, et les femmes causent tout le temps ! Mais marcher tout seul, ça m’emmerde ! Avant, je me baladais avec mon chien. Il avait 17 ans, il était sourd et aveugle, mais il aimait bien se promener, et moi j’aimais bien me promener avec lui. Il est mort, lui aussi.

— Et vous n’avez pas envie d’avoir un autre chien ?

— Je suis allé à la SPA l’autre jour pour en adopter un autre. Vous savez ce qu’ils m’ont dit ? « Désolé Monsieur, vous avez 83 ans, on ne peut pas vous donner un chien à votre âge. »

Vous vous rendez compte ? Qu’est-ce qu’ils croient ces andouilles ? Que je vais calancher demain ? C’est pas au programme. De toute façon, je m’en fiche. Mon fils va aller en chercher un pour lui, soi-disant, et il me l’amènera la semaine prochaine. Bon, et vous ? Comment ça se fait que vous vous baladez par ici ? Et d’abord, comment vous avez su que dans le temps j’étais plombier ?

La boulangère de Maintenon

- Publié le Vendredi 4 mars 2011

- par Serval

5 commentaires

5 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°22 : Maintenon -> Chartres (samedi 29 janvier 2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

L’avantage d’être à pied un matin comme aujourd’hui, c’est qu’on n’a pas besoin de gratter son pare-brise. Devant les pavillons de la périphérie de Maintenon, chacun s’active sur sa voiture avec raclette et huile de coude. Il fait – 4°C et tout est recouvert de givre. La lumière blanche du matin illumine les glaçons miniatures qui tapissent les arbustes. L’air froid transforme mon haleine en petits panaches de vapeur. Les flaques sont bien prises, le canal Louis XIV est gelé en surface.

Le ciel est bleu, il fait très beau.

Depuis quelques minutes, je rattrape, suis rattrapé, rattrape encore, la voiture d’une boulangère qui fait sa tournée et s’arrête devant chaque maison. Au troisième « re-bonjour » souriant, je m’arrête à mon tour et lui achète un croissant. Les commerçants à l’ancienne ont toujours envie de discuter.

« Avant, il y avait trois boulangers qui faisaient la tournée sur Maintenon », m’explique-t-elle en me rendant ma monnaie. « Il arrivait souvent qu’on soit deux concurrents à se suivre sur la route. Chaque fois que l’un s’arrêtait, l’autre en profitait pour repasser devant. Mais à la fin de la matinée, chacun avait bien travaillé, il y avait de l’ouvrage pour tout le monde. À l’époque, c’est une grosse camionnette que je conduisais, il fallait ça. Maintenant, vous voyez, je suis la seule qui fasse encore des tournées, et cette petite voiture suffit largement à tout transporter ».

« Vous voyez ? » me dit la boulangère quand la cliente est retournée chez elle. « C’est ça , les tournées. On discute, on se connaît, on devient presque amies. Moi, je fidélise la clientèle, je leur fais acheter deux baguettes quand ils n’en auraient pris qu’une. Au fait, vous n’auriez pas envie d’un autre croissant ? »

« Mais de toute façon, c’est fini tout ça. Dans trois mois je prends ma retraite et mes patrons ont décidé de ne pas continuer les tournées. Ça n’est plus rentable, qu’ils disent. Ça leur fera une personne de moins à embaucher ou à former, hein. C’est vrai que les gens prennent leur voiture maintenant, ils vont à la boulangerie ou au supermarché, et ils congèlent leur pain pour toute la semaine. Quelle tristesse. Et comment ils vont faire, les vieux, quand je ne passerai plus ? »

Un silence. Il est temps que la petite voiture reparte jusqu’à la maison suivante.

« Bonne idée, je vais vous prendre un autre croissant ».

Gris, gris, gris

- Publié le Lundi 28 février 2011

- par Serval

5 commentaires

5 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°21 : Rambouillet -> Maintenon (vendredi 28/01/2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

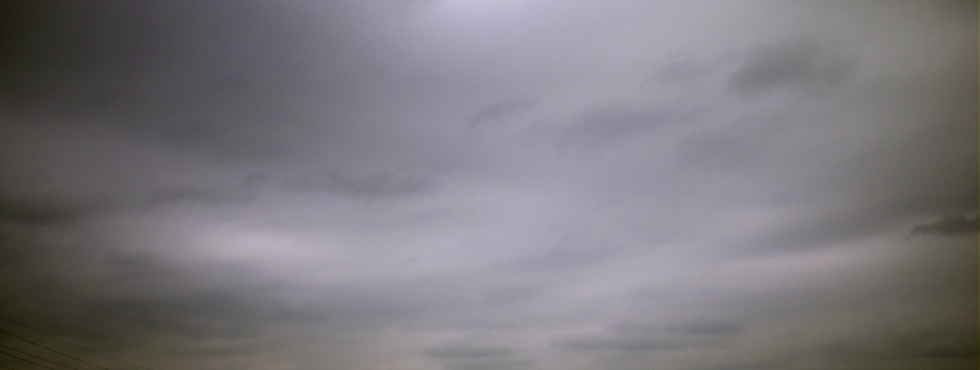

Le ciel est gris et mon humeur aussi. Le chemin depuis Rambouillet n’est probablement pas moins agréable qu’un autre mais l’étape d’aujourd’hui paraît interminable. C’est une journée grise et froide avec des températures bien en-dessous de zéro, une atmosphère humide, et un ciel gris, gris, gris. À aucun moment ce matin je n’ai eu occasion de deviner où se trouvait le soleil.

Il est presque deux heures. Le petit bois que je viens de traverser se termine en triangle, au croisement de la grand-route et de la voie ferrée. L’endroit n’est pas idéal mais j’ai trop faim pour chercher mieux. Je dépose mon sac contre un arbrisseau et m’assieds sur le tapis de feuilles mortes. La conformation particulière des lieux me fait me rendre compte qu’à chaque fois que je m’adosse ainsi à mon sac pour déjeuner, je m’installe de manière à ne pas voir le chemin que je suis en train de suivre. Comme si cette demi-heure de pause en milieu de journée ne pouvait remplir son office de décrassage des muscles et du cerveau qu’à condition de rompre tout lien avec le fil de ma route.

Un train passe en faisant trembler le sol. Pendant un instant, je n’ai plus entendu le vrombissement continu des automobiles sur la nationale. Pendant un instant seulement. Aujourd’hui le serpent d’asphalte ne se fait jamais oublier, gros animal sournois qui longe le sous-bois en grondant. Ses voitures feulent, ses camions rugissent, ses motos hurlent. C’est le bruit de l’humanité en mouvement, qui fonce vers quoi déjà ?

« Kun-kun-kun-kun ». Bien visibles par une trouée entre les arbres, sept oies sauvages en formation régulière passent lentement, droit au-dessus de ma tête. Elles semblent clamer leur joie de n’être pas le marcheur lourd et malhabile qui se traîne en dessous d’elles.

|

« Mais, brusquement, les oies sauvages devinrent étonnamment calmes et s’éloignèrent de lui, comme si elle avaient voulu dire : « Hélas, il est un humain maintenant ! Il ne nous comprend pas, nous ne le comprenons pas. » [...] Quand il fut sur la dune, il se retourna et admira les nombreux vols d’oiseaux qui filaient au-dessus de la mer. Tous lançaient leur appel, un seul troupeau d’oies sauvages, pourtant, vola en silence tant qu’il put le suivre des yeux. Mais leur vol était régulier, le V bien dessiné, la vitesse correcte, et les coups d’ailes énergiques et puissants. Et le garçon ressentit une telle nostalgie en regardant ainsi celles qui s’en allaient qu’il souhaita presque être à nouveau Poucet, celui qui avait pu survoler la terre et la mer en compagnie d’un vol d’oies sauvages. » Selma Lagerlöf — Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. (vf. Actes Sud, 1990 — Publ. origin. 1931) |

Vive la chasse !

- Publié le Samedi 26 février 2011

- par Serval

1 commentaire

1 commentaire

Traversée Nord-Sud, étape n°20 : Orgerus -> Rambouillet (lundi 10 janvier 2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Quelle chance donc qu’on soit lundi ! Car le lundi, en forêt de Rambouillet, c’est jour de chasse. Pas de lourd silence donc, pas de morne solitude, je marche en bonne compagnie : les coups de fusil se succèdent, les trompes et les cors résonnent harmonieusement et les cris virils qui jaillissent de toutes parts témoignent de la noble excitation des protecteurs de la nature qui régulent aujourd’hui la pullulation animale.

Il est juste midi, les deux hommes attendent le passage du 4 x 4 qui va les emmener au restaurant. Ils se réjouissent déjà du déjeuner entre amis qu’ils ont bien mérité après une matinée riche en émotions. J’attends avec eux en devisant, avide de m’enrichir l’esprit au contact d’autres membres de cette auguste confrérie.

Le véhicule arrive bientôt, tirant une remorque garnie de deux bancs sur lesquels six sympathiques messieurs en orange et kaki sont déjà assis. En attendant un retardataire qui vide sa vessie, l’un d’entre eux raconte à son sujet à l’assemblée hilare :– Il a tiré un paon, l’andouille ! Rires.

– Un paon ? Quel ballot. Et il l’a eu ?

– Bah, je crois, mais tu penses bien que je ne suis pas allé voir, hein. Il était midi moins dix, et j’avais faim… et soif !

– Ha-Ha-Ha-Ha ! J’ai passé mon chemin. Il n’y a plus de coups de feu, les braves se sustentent quelque part, bien au chaud. Dans un sentier rectiligne bordé de grillages, je me trouve soudain nez-à-nez avec une femelle chevreuil blessée.

Mourante, en fait.

Me voyant au dernier moment, elle essaie de sauter par-dessus le grillage qu’elle heurte de plein fouet. Elle retombe lourdement sur le sol et ne se relève pas. Terrorisée, tremblante et parcourue de soubresauts, la langue pendante et le flanc écarlate, elle ne fuit plus. Tandis que je lui parle doucement, désemparé, impuissant, la vie quitte lentement ses yeux.Vive la chasse ! Vivent les chasseurs !

L’axe du loup

- Publié le Mercredi 16 février 2011

- par Serval

4 commentaires

4 commentaires

Peu importe à Sylvain Tesson de savoir si l’épopée de Slavomir Rawicz, le survivant échappé du Goulag est une mystification ou non. Ce qui l’intéresse, c’est que de nombreux hommes aient réussi à fuir l’univers carcéral soviétique sibérien en empruntant cet itinéraire nord-sud à travers la taïga et la steppe, le désert et l’Himalaya.

Soixante ans après Rawicz, il décide de placer ses pas dans les siens et, depuis la région de Iakoutsk en Sibérie, de rejoindre à son tour l’Inde. Il sait bien que l’on ne peut pas comparer la fuite à pied d’hommes poursuivis par le NKVD en 1941 et sa lubie aventurière préparée, mais il veut, dit-il, « arpenter les chemins d’évasion pour rendre hommage à tous les arpenteurs de steppe […] qui savent que s’arrêter c’est mourir ». Il voyagera « loyalement », sans utiliser de moyen mécanique, en ne s’autorisant que la marche, le cheval et le vélo.

|

« Les hordes nomades de la haute Asie se sont en effet déplacées d’est en ouest ou dans le sens inverse, au long des âges, sans quitter les bandes bioclimatiques latitudinales auxquelles elles étaient adaptées [...] le balancier de l’Histoire a toujours battu du levant vers le couchant ou du couchant vers le levant. Avec une exception : quand une horde affamée voulait razzier une oasis, alors le raid s’effectuait du nord au sud (car les nomades prédateurs peuplaient les latitudes septentrionales alors que les oasis étaient disséminées dans les latitudes plus méridionales) et les loups fondaient sur les jardiniers sédentaires et dessinaient à le surface de l’Eurasie des itinéraires non conformes aux tracés habituels. Il n’y a que le loup, créature en marge du monde, pour ne pas marcher dans la direction ordinaire. Les évadés, qui sont un genre de bête traquée, ont eux aussi emprunté cet axe conduisant du septentrion de l’Eurasie jusqu’aux versants de l’Himalaya, « l’axe du loup ». Sylvain Tesson — L’axe du loup (Robert Laffont, 2004) |

« L’axe du loup » est le récit de ce voyage de huit mois et de plus de six mille kilomètres pendant lequel Sylvain Tesson éprouve ce qu’il est venu chercher : la splendeur des paysages, l’hospitalité des peuples, et souvent la solitude extrême, la faim, le froid ou la sécheresse.

Ce récit n’échappe pas aux écueils de beaucoup de livres de voyage : il est centré sur son auteur dont les facultés d’auto-promotion sont lassantes, qu’il s’agisse des petites phrases sur les interviews qu’il donne ou des photos du livre dont la plupart le mettent en scène. On aimerait qu’il sache plus s’effacer derrière le monde qu’il parcourt et les humains qu’il rencontre… mais n’est pas Nicolas Bouvier ou Jacques Lacarrière qui veut. Sylvain Tesson est un aventurier qui écrit, et non un écrivain parti à l’aventure.

Ce livre donc n’est pas un grand livre, mais c’est un récit intéressant, le témoignage impressionnant de ce qu’un homme à l’esprit d’aventure est capable de réaliser. Il est paru en 2004, l’année même ou Slavomir Rawicz s’évadait pour de bon de ce monde.

Écritures en abîme

- Publié le Samedi 12 février 2011

- par Serval

12 commentaires

12 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°19 : Mantes-la-Jolie -> Orgerus (vendredi 05/11/2010)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Novembre… Plus de trois mois se sont écoulés depuis mon départ de Bray-Dunes, et trois semaines depuis qu’à Mantes-la-Jolie j’ai repris le train pour Paris. Le temps file, et tandis que mon voyage à pied s’émaille de pauses obligées pendant lesquelles mes carnets cessent d’être alimentés, les billets continuent à arriver régulièrement sur ce blog.

Les notes manuscrites prises au jour le jour obéissent forcément à la contrainte du temps présent. Leur écriture est basée sur l’instant. Pour le blog, c’est différent. Dans le cadre de cette traversée nord-sud de la France à pied, j’ai certes pris le parti de rédiger surtout des « billets pointillistes » qui se rattachent à une seule étape ou fragment d’étape. Là aussi la mesure du temps est l’instant. Pourtant, je ne me prive pas complètement de « l’atout de jouer avec le temps » cher à Jacques Lacarrière car les semaines ou les mois écoulés depuis cet instant l’enrichissent de l’expérience d’un futur qui s’est transformé en passé. La réécriture est guidée par le recul.

|

« Dans le carnet où je notais mes impressions au jour le jour, il m’eût été difficile de connaître d’avance les événements du lendemain. Deux ans plus tard, quand je me décidai à écrire le livre qui allait devenir Chemin faisant, je n’étais plus du tout dans les mêmes conditions. Dès la première page du manuscrit, je savais bien que j’étais arrivé sain et sauf au terme du voyage ainsi que tout ce qui m’était advenu jour après jour. Il me paraissait impossible de faire comme si je ne le savais pas. Non pour des raisons de sincérité ou de vérité pure et simple, mais parce que je me serais privé d’un atout : pouvoir jouer avec le temps. » Jacques Lacarrière – Chemin faisant (Fayard, 1997) |

Dans le présent de mes carnets de route, c’est aujourd’hui le 5 novembre 2010. J’ai repris ce matin le train pour Mantes d’où je me suis remis en marche vers le sud, direction Orgerus. À ce jour, les derniers billets publiés sur le blog racontent mon retour en train à Beaurainville, le 4 septembre 2010, et comment mon premier tampon a été apposé sur ma « pseudo-credencial ».

Dans un autre présent, celui de la publication de cet article, nous sommes le 12 février 2011. En quelques sauts de puce hivernaux, je viens d’arriver à Chartres. Quand en parlerai-je ici ? Où en serai-je alors de ce voyage à pied ? Aurai-je franchi quelques étapes supplémentaires vers le sud ou serai-je resté scotché par l’hiver et le travail quotidien ? Est-ce que je me serai « rattrapé » ?

4 septembre, 5 novembre, 12 février… Les deux écritures, conjointes et décalées, dans mes carnets et sur ce blog forment comme un jeu de miroirs, une écriture en abîme.