Les Statues de la Liberté

- Publié le Vendredi 21 décembre 2012

- par Serval

2 commentaires

2 commentaires

La « Statue de la Liberté éclairant le monde » a été édifiée en 1886 sur un îlot de la Baie de New-York — qu’on appelle maintenant « Liberty Island » — pour commémorer le centième anniversaire de la Déclaration d’Indépendance des Treize Colonies. Œuvre du sculpteur français Frédéric Bartholdi, édifiée grâce à l’aide de l’ingénieur Gustave Eiffel — qui n’avait pas encore érigé la tour qui le rendrait célèbre — c’était un cadeau du « peuple de France au peuple des États-unis d’Amérique » destiné à témoigner de l’amitié unissant les deux pays depuis la Guerre d’Indépendance américaine.

Le monument est universellement connu, et de nombreuses copies se dressent partout dans le monde. Toutefois, Paris est sans doute la seule ville à en posséder deux.La première Statue de la Liberté parisienne se trouve dans les Jardins du Luxembourg. Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de s’y promener, ces jardins du Sénat comportent deux parties assez différentes. La première partie est un jardin à la française typique, avec des allées rectilignes et poussiéreuses bordées d’arbres, des cours de tennis, des kiosques à musiques et des buvettes, et un grand bassin central.

Dans l’autre partie, les allées sont plus tortueuses, elles sont bordées de buissons, de fleurs, d’arbres fruitiers — il y a même des ruches — et de nombreuses statues s’y trouvent, dont un modèle réduit de la Statue de la Liberté.

Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une copie de la Statue new-yorkaise mais de son modèle original, en bronze, que Bartholdi sculpta quinze ans avant de faire construire la grande Statue new-yorkaise et dont il fit cadeau à la ville de Paris en 1900 à l’occasion de l’Exposition Universelle.La deuxième Statue de la Liberté parisienne est située sur l’île aux Cygnes, près du Pont de Grenelle sur la Seine. Cette statue-là, en revanche, est effectivement une copie de celle de New-York, offerte à Paris par la ville américaine en 1889. Elle est dirigée vers l’ouest et regarde ainsi par-dessus l’Atlantique en direction de sa « grande sœur », plus vieille de trois ans, tournée elle vers l’est et le vieux continent.

Le « dixième art »

- Publié le Jeudi 25 octobre 2012

- par Serval

1 commentaire

1 commentaire

(Edward Steichen, 1908)

Dans un essai de 1911 intitulé « La Naissance d’un sixième art – Essai sur le cinématographe », Ricciotto Canudo (1879-1923), qu’on présente souvent comme le premier théoricien du cinéma, a suggéré que le cinéma était le sixième art dans une liste mêlant les arts basés sur l’espace (l’architecture, la sculpture et la peinture) et ceux basés sur le temps (la musique et la danse). Il se rendit compte ultérieurement qu’il avait oublié la poésie, qu’il inclut alors dans la liste en déplaçant le cinéma de la sixième à la septième position. Le terme « septième art » était né.

Plus tard, la télévision et la bande dessinée furent ajoutés à leur tour à cette liste qui est donc traditionnellement constituée de neuf items qui, mis à part le cinéma et parfois la BD, ne sont pas couramment désignés par leur numéro d’ordre : (1) l’architecture, (2) la peinture, (3) la sculpture, (4) la danse, (5) la musique, (6) la poésie, (7) le cinéma, (8) la télévision et (9) la bande dessinée.Aussi étonnant que cela puisse paraître, Canudo n’avait pas inclus la photographie dans sa liste. Il faut dire que la pratique de la photographie est marquée par une opposition entre les éventuelles prétentions artistiques de ceux qui s’y adonnent et sa relative simplicité technique.

Cette simplicité a le mérite de permettre à tout le monde d’essayer de créer de la beauté, ce qui est un grand avantage pour qui a une sensibilité artistique mais n’a aucun talent de dessinateur ; mais d’un autre côté, cette dualité même explique que nombreux sont ceux pour lesquels la nature artistique de la photographie demeure sujette à caution.

Pierre Bourdieu, par exemple, voyait dans l’activité photographique un art mineur, « un art moyen », « un art qui imite l’art ». Plus loin dans le passé, Charles Baudelaire en parlait comme du « refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux ». C’est une appréciation qui peut sembler étonnante de la part de l’ami de Nadar, l’un des premiers artistes photographes qui travailla toute sa vie sur la composition et la lumière. En fait Baudelaire ne critiquait pas la photographie en elle-même, mais il pensait que tout art doit viser à la beauté et non à la reproduction plate du monde réel.Il ne fait aucun doute que la photographie est parfois un art. Il est tout aussi certain que bien souvent les photos que nous avons l’occasion de regarder n’ont rien d’artistique. La question « est-ce que la photographie est un art ? » paraît donc être une fausse question. Ce n’est pas le medium qui est en cause. Ce qui compte, c’est la manière dont il est utilisé, par qui, et avec quelles intentions.

Porcs-épics

- Publié le Lundi 24 septembre 2012

- par Serval

3 commentaires

3 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°35 : Niherne -> Buxières d’Aillac (vendredi 22/07/2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

(On me pardonnera cette approximation : je n’ai jamais (*) rencontré de porc-épic au cours de mes pérégrinations, et je me sens des affinités avec le sympathique animal ci-dessus)

Encore une journée de marche sous une pluie quasi-continue et un ciel presque noir. C’est une journée à ne pas mettre le nez dehors mais pas de problème : mon nez est bien à l’abri sous mon poncho. Les chemins sont déserts, les routes départementales sont vides, les bois sont silencieux. Aujourd’hui, même les oiseaux ont décidé de rester à la maison.

Journée solitaire, soirée solitaire, dîner solitaire. Pendant une journée entière, je n’ai rencontré personne. Ça pourrait être déprimant mais en ce moment, c’est juste ce qu’il me faut. Neuf jours depuis Cloyes-sur-le-Loir. Plus les jours passent, mieux je me sens. La solitude me fait du bien : je suis à l’abri des piquants, et pour l’instant je n’ai pas froid.

(*) Il ne faut jamais dire jamais… près de dix ans plus tard, ce manque a été comblé en Campanie.

|

« Par une froide journée d’hiver un troupeau de porcs-épics s’était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit se séparer les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu’ils étaient ballotés de ça et de là entre les deux maux, jusqu’à ce qu’ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendît la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreuses manières d’être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau [...] Par ce moyen, le besoin de chauffage mutuel n’est, à la vérité, satisfait qu’à moitié, mais en revanche on ne ressent pas la blessure des piquants. Celui-là cependant qui possède beaucoup de calorique propre préfère rester en dehors de la société pour n’éprouver ni ne causer de peine. » Arthur Schopenhauer — Parerga & Paralipomena (vf. Coda, 2005 – Éd. origin. 1851) |

Liberté, Égalité, Laïcité

- Publié le Lundi 17 septembre 2012

- par Serval

2 commentaires

2 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°34 : Buzançais -> Niherne (jeudi 21 juillet 2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Malgré la lutte d’influence à laquelle se sont livrés au fil des siècles la « fille aînée de l’Église » et l’État français monarchique puis républicain, y compris avant que la Loi de Séparation de l’Église et de l’État de 1905 fut promulguée, ce qui relève de l’une et de l’autre de ces deux entités jalouses de leurs prérogatives a toujours été clair en France.

On a donc une vraie surprise en découvrant l’église de Villedieu-sur-Indre. Sur sa façade, sous des modillons sculptés représentant les signes du zodiaque et au-dessus du portail d’entrée comportant une dédicace bien classique à Notre-Dame du Perpétuel Secours se trouve en effet une autre inscription, totalement inattendue sur un édifice religieux : « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » en grandes lettres capitales.

Cette inscription illustre la querelle de clochers – c’est le cas de le dire – qui eut lieu en 1884 entre, d’une part, le Curé de la paroisse et son Conseil de Fabrique qui souhaitaient édifier une nouvelle façade comportant un clocher, et d’autre part le Maire de la commune et son Conseil municipal qui renâclaient à donner l’autorisation d’empiéter ainsi sur le domaine public.Au « coup de force » des cléricaux qui entamèrent les fondations avant que l’autorisation municipale fut donnée, le Conseil Municipal répliqua par l’inscription de cette marque laïque et républicaine au fronton du clocher et l’obligation de faire sonner les cloches pour le 14 juillet.

J’ai su dès que j’ai vu sa façade que j’écrirais un jour un billet sur l’église de Villedieu-sur-Indre. L’actualité politico-religieuse de ces derniers jours lui donne, me semble-t-il, une saveur particulière.

Il est fréquent que le hasard fasse ainsi un clin d’œil facétieux au décalage temporel – plus d’un an actuellement – entre les étapes de ma longue randonnée à travers la France et la mise en ligne des billets correspondants. Je me suis dit en écrivant celui-ci qu’il est bien bon de vivre dans un pays dans lequel, depuis plusieurs siècles, les querelles en rapport avec la religion ne se situent le plus souvent qu’au niveau de Clochemerle.

La jeune fille à la perle

- Publié le Jeudi 23 août 2012

- par Serval

3 commentaires

3 commentaires

Cabinet royal de peintures Mauritshuis, la Haye.

(Pour voir le tableau dans son intégralité, cliquez sur l’image)

Une jeune femme à la troublante beauté se retourne à demi et jette un regard par-dessus son épaule et le col blanc de sa veste ocre. Ses lèvres sont entrouvertes, comme si elle allait répondre à une question que nous aurions posée en la croisant. Sur sa tête un turban, exotique accessoire que personne aux Pays-Bas ne portait au dix-septième siècle. Suspendue au lobe de son oreille gauche, une perle en forme de larme reflète la lumière qui vient de la gauche, comme dans tant de tableaux de Johannes Vermeer.

Qui est cette jeune fille ? A quoi pense-t-elle ? Ce demi-sourire énigmatique et ces grands yeux sont-ils innocents ou séducteurs ? Pourquoi donc porte-t-elle ce turban jaune et bleu ? Et d’où vient cette perle à son oreille ? Depuis plus de trois siècles, bien des gens se sont posés ces questions auxquelles personne n’aura jamais de réponse.

L’incertitude sur l’origine de ce magnifique portrait a laissé toute liberté à la romancière américaine Tracy Chevalier pour tisser la trame d’un roman éponyme qui à son tour a servi de point de départ au très beau film de Peter Weber, avec Scarlett Johansson et Colin Firth. Le livre se lit avec plaisir ; le film est splendide.

| ‘What colour are those clouds?’ ‘Why, white, sir’ He raised his eyebrows slightly. ‘Are they?’ I glanced at them. ‘And grey. Perharps it will snow.’ ‘Come, Griet, you can do better than that. Think of your vegetables’ ‘My vegetables, sir?’ He moved his head slightly. I was annoying him again. My jaw tightened. ‘Think of how you separated the whites. Your turnips and your onions — are they the same white?’ Suddendly I understood. ‘No. The turnip has green in it, the onion yellow.’ ‘Exactly. Now, what colours do you see in the clouds?’ ‘There is some blue in them,’ I said after studying them for a few minutes. ‘And — yellow as well. And there is some green!’ » Tracy Chevalier — Girl with a Pearl Earring (Harper, 1999) |

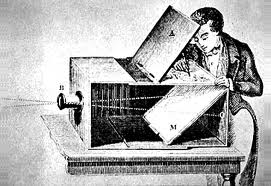

Livre et film ne font pas que fournir des informations passionnantes sur les techniques picturales de Johannes Vermeer, sur les pigments qu’il utilisait et la façon dont il se les procurait, sur les étapes de la création d’un tableau ou sur son utilisation d’une chambre noire (« camera obscura »). Ils relatent aussi avec beaucoup de sensibilité l’éclosion et de la progression irrésistible de l’attirance entre deux personnes que tout devrait pourtant séparer : âge, niveau d’éducation, position sociale, religion. Au fil des mois, le peintre et sa servante se rendent progressivement compte que tout dans leur vision du monde et des choses les rapproche. Alors que l’épouse de Vermeer est aveugle à l’art, la jeune Griet est capable de voir que les nuages dans le ciel de Delft ne sont pas réellement blancs, mais qu’ils contiennent du bleu, du jaune, et du vert…

J’ai beaucoup aimé dans le film la lente progression des émotions et de la sensualité, exprimée en peu de mots mais beaucoup de regards échangés entre les deux personnages, bien servie par la musique d’Alexandre Desplats et dans des décors semblant tout droit sortis des tableaux de Vermeer.

Réveil humide

- Publié le Vendredi 17 août 2012

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Traversée Nord-Sud, étape n°33 : Écueillé -> Buzançais (mercredi 20 juillet 2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Hier soir, pendant quelques heures, la pluie s’est interrompue. J’ai pu monter ma tente dans un petit bois et y installer tranquillement mes affaires sans que tout soit trempé, puis faire ma popote et dîner en plein air. D’après la carte, le bois où j’ai passé la nuit s’appelle « Champ d’oiseau ». « Champ » et pas « chant » et « oiseau » au singulier, mais les oiseaux du coin ne doivent pas savoir lire : j’en ai vu des dizaines sur le sol et dans les arbres, bien peu farouches, sortis après la pluie pour chasser et chanter. Jusqu’au coucher du soleil, les rossignols, mésanges et autres passereaux m’ont fait la sérénade.

Dans cet espace clos, la chaleur de mon corps et ma respiration ont gorgé l’air de vapeur d’eau ; le toit est constellé de gouttes de condensation, les parois ruissellent. Se tortiller pour s’extraire du duvet et s’habiller sans toucher les murs trempés, puis s’asseoir précautionneusement pour réunir ses affaires, voilà qui prend un bon bout de temps quand on n’est guère tenté de se remettre en train.

Allez, je vais allumer le réchaud sous la tente en laissant la porte entrouverte pour aérer et me faire un thé bien chaud, polaire sur le dos et bonnet de laine. Il me reste aussi un peu de fromage et quelques gâteaux secs, de quoi faire un vrai petit déjeuner de gala.

Entrevu par l’ouverture, le sol autour de la tente est devenu un bourbier. Il fait sombre, plus un oiseau ne chante. Les gouttes frappent les feuilles et le sol en cadence, les rafales agitent les branches et font vibrer ma toile. C’est parti pour plusieurs jours, on dirait… eh bien, on fera avec. Il est temps de plier bagage. En route !

Pluie

- Publié le Samedi 11 août 2012

- par Serval

3 commentaires

3 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°32 : St-Aignan-sur-Cher -> Écueillé (mardi 19/07/2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Le ciel, jaune sombre et gris, déverse sur le monde un rideau presque opaque de gouttes serrées. Marionnettes immobiles suspendues à leurs fils, les arbres aux contours flous font une haie d’honneur au randonneur mouillé. Chaque pas est une gerbe. Il pleut.

Poncho, capuche, surpantalon de pluie, sont autant de membranes où l’eau joue du tambour. Le cliquetis des gouttes masque les autres sons, crée un pseudo-silence, un bruit blanc. La musique habituelle des pas est assourdie. On n’entend plus qu’à peine le crissement des pieds sur l’herbe ou le gravier, et même la succion gourmande de la boue semble silencieuse. Sur les pierres qui glissent, ça couine un peu. Sur le bitume, aussi.

Je marche dans les flaques, de petites mares éclatent à mon passage, un chapelet de marques constelle mon pantalon et sans doute mon dos. Me voici décoré chevalier de l’Ordre du Mérite du Marcheur sous la Pluie.

La nature fait un caprice, et qui pourrait la contrarier ? Je me soumets, j’accepte ses assauts, je ressens sa puissance. Elle est chez elle, je ne suis qu’invité. L’eau gifle la terre, et moi. Mais j’avance. Le sol est gorgé, je glisse, je souffle, je dégouline, mais j’avance. L’air est empli de vapeurs odorantes, humus, forêt, herbe mouillée, boue suave.

Je marche sous la pluie. Je suis seul. Le monde est neuf. J’avance.

Ah, la sale bête !

- Publié le Jeudi 9 août 2012

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Traversée Nord-Sud, étape n°31 : Fougères-sur-Bièvre -> Saint-Aignan-sur-Cher (lundi 18 juillet 2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Quel poète inspiré trouvera enfin les mots pour chanter le bonheur d’uriner dans la nature ? Que les randonneuses veuillent bien pardonner une affirmation qu’elles sont en droit de ne pas soutenir, mais n’importe quel promeneur mâle vous le dira : il n’y a guère de plaisir plus doux que celui d’arroser un tronc d’arbre accueillant, et peu de sons sont plus agréables à l’oreille que le bruissement des feuilles mortes sous un jet libérateur.

Ce matin comme tous les autres, c’est donc en me préparant à cette joie simple que j’ai débuté ma journée. À peine tiré du sommeil par le gazouillis des oiseaux, je suis sorti de ma tente et ai fait quelques pas dans le bosquet baigné de lumière pour faire une visite de courtoisie à l’un des arbres du voisinage. Encore ensommeillé, la tête mollement appuyée contre le tronc moussu, me voici en position quand tout à coup… Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?

D’accord, il faut bien vivre, et les ixodes ne sont pas responsables de leur mode de subsistance, mais l’amour des bêtes et les convictions écologiques ont l’un et l’autre des limites : « Ah la sale bête ! » n’ai-je pu m’empêcher de m’exclamer en découvrant qu’une tique avait élu domicile en l’un des endroits les mieux abrités et les plus chauds de mon anatomie. Apparemment d’ailleurs, à en juger par son allure luisante et rebondie, elle était cachée là depuis quelque temps, deux ou trois jours sans doute.

Or donc, pas de pitié ! L’arrache-tique a fait son office. Requiescat in Pace, Ixodes.

Sadako

- Publié le Lundi 6 août 2012

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

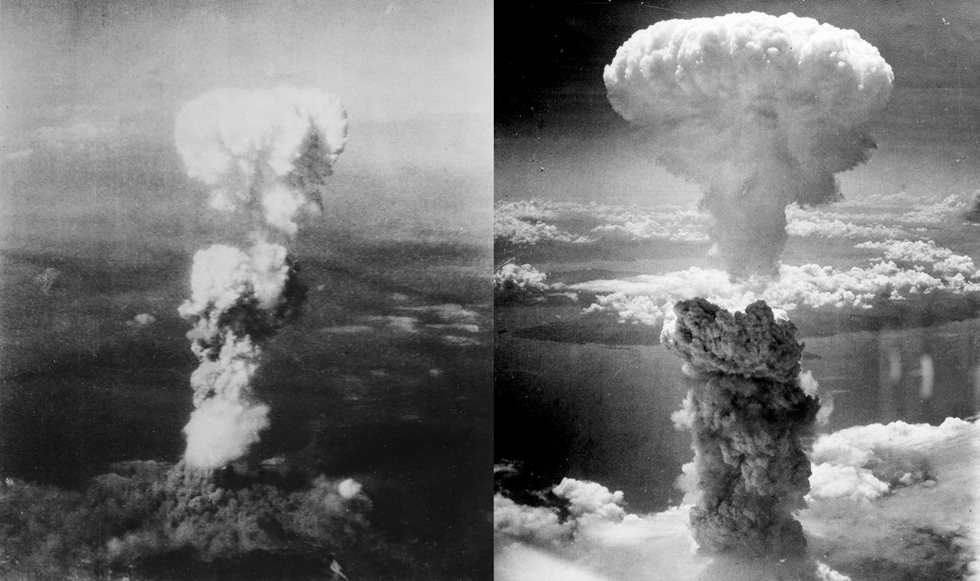

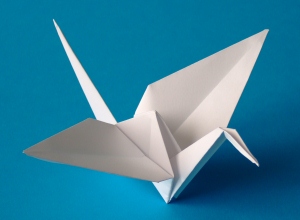

Le 6 août 1945, Harry S. Truman, Président des États-Unis d’Amérique, donnait l’ordre de larguer la bombe atomique « Little Boy » sur la ville japonaise d’Hiroshima. Trois jours plus tard, « Fat Man » explosait à son tour au-dessus de Nagasaki. Il s’agit à ce jour des deux seuls bombardements nucléaires de l’histoire.

Nous avons dépensé deux milliards de dollars sur le plus grand pari scientifique de l’histoire, et nous l’avons gagné. — Président Harry S. Truman

Sadako Sasaki vivait à Hiroshima. Elle n’avait que deux ans lorsque « Little Boy » explosa au-dessus de sa ville. Elle ne fit pas partie des premières victimes mais, neuf ans plus tard, elle fut atteinte d’une leucémie due aux radiations.

| « La matinée est chaude et lumineuse. Il y a une alerte, suivie du vrombissement d’un seul B-29. Le bruit traverse lentement le ciel bleu […] Un seul avion. Les Américains se servent de leurs avions pour prendre des photos, dit Grande Sœur. Il fait vraiment très chaud dehors. J’entends le chant de la cigale tsukuboshi : chokko chokko uisu. Chokko chokko uisu. Autour de moi, les huits millions de kami. Je regarde au creux de ma main. À ma gauche, ma mère. À ma droite, mon père. Derrière moi, Grande Sœur. Le papier est presque entièrement gris. Puis tout devient blanc et ma joue gauche me brûle. » Nam Le — Hiroshima in Le bateau (Albin Michel, 2010) |

Après sa mort, les camarades de classe de Sadako Sasaki lancèrent un mouvement visant à collecter les fonds nécessaires à la construction d’un mémorial à sa mémoire et à celle de tous les enfants victimes de la bombe atomique.

J’écrirai le mot paix sur vos ailes et vous volerez tout autour du monde. — Sadako Sasaki

« Little Boy » et « Fat Man » ont tué environ 230.000 personnes (plus de 140.000 à Hiroshima et de 80.000 à Nagasaki), presque toutes civiles, dont la moitié dans les premiers jours. À titre de comparaison, le nombre total de soldats américains tués au cours de la guerre du Pacifique, de 1941 à 1945, a été très précisément chiffré à 108.504.

Imaginez que l’Allemagne ait lancé deux bombes atomiques, disons, l’une sur Rochester et l’autre sur Buffalo […] Quelqu’un peut-il douter que nous aurions qualifié alors de crimes de guerre le lancement de bombes atomiques sur des villes, et qu’au procès de Nuremberg les Allemands responsables de ces crimes auraient été condamnés à mort et pendus ? — Leó Szilárd

(*) La grue du japon (Grus japonesis) est un très grand échassier blanc et noir à la tête calottée de rouge. Jadis considérée au Japon comme la divinité des marais, elle était censée vivre mille ans.

Elle y est toujours aujourd’hui un symbole de bonheur et de longévité.

Jalons

- Publié le Dimanche 10 juin 2012

- par Serval

4 commentaires

4 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°30 : Blois -> Fougères-sur-Bièvre (dim. 17 juillet 2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

Les rivières sont d’agréables compagnes de voyage qui ne font pas de façon pour accueillir le promeneur. Elles lui offrent leurs rives herbeuses, leurs saules et leurs roseaux, leurs sentiers ombragés, leurs chemins de halage, leurs ponts et leurs moulins.

Les oiseaux qui vivent sur le bord des eaux calmes semblent plus détendus, moins aux aguets que partout ailleurs. Le marcheur qui approche, bien que surveillé du coin de l’œil, ne provoque pas d’envol soudain comme sur les chemins champêtres ou forestiers. On le voit de loin, il fait partie de la douceur des berges, il ne surprend pas, il ne menace pas. Les canards qui se baignent sauraient-ils que la chasse est interdite en ces lieux ? Il n’y a plus qu’en profondeur que l’homme reste un danger, lorsqu’un pêcheur à la ligne trempe son bouchon coloré dans les eaux monochromes.

Chacun à son tour, la Canche, la Somme, l’Epte, la Seine, l’Eure, le Loir, m’ont accompagné depuis que j’ai quitté les rivages de la Mer du Nord. J’ai rejoint aujourd’hui le Cosson, le Beuvron puis la Bièvre. Bientôt viendront le Cher, l’Indre, la Creuse, et bien d’autres encore. Rivières attendues, finalement atteintes, suivies pendant quelques heures ou parfois quelques jours puis traversées et laissées en arrière, dépassées sans être oubliées.Je marche désormais au sud de la Loire… Une fois franchi, l’objectif qui donnait un nom au futur est rangé dans le passé et laisse la place au suivant. Merveilleux compagnons de voyage, les cours d’eau sont aussi des seuils, des frontières qu’on enjambe, des passages vers plus loin. Les rivières sont des jalons.