Clear Waters Rising (Nicholas Crane)

- Publié le Mercredi 20 septembre 2017

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Nicholas Crane est écossais et géographe. Il est même depuis 2015 le Président de la Royal Geographic Society. Dans ce livre publié en 1996, il raconte ses 17 mois de marche, de mai 1992 à octobre 1993 (il avait alors 38-39 ans), entre le Cap Finisterre et Istanbul. Une traversée de l’Europe de l’ordre de 10.000 km faite en suivant la ligne de partage des eaux, d’où le titre. Une sacrée expédition en solitaire faite par quelqu’un qui avait déjà beaucoup baroudé autour du monde. Il faut dire que ses parents l’avaient fait tomber tout petit dans la potion magique de la grande randonnée et du bivouac en toutes saisons et par tous les temps (et en Écosse !).

Essentiellement de la montagne donc dans cette longue marche trans-européenne : Sierras espagnoles, Pyrénées, Cévennes, Alpes, Carpathes, Balkans. C’est à la fois un exploit physique et une sacrée marque de volonté. Le livre est passionnant à lire, érudit, il m’a souvent obligé à consulter le dictionnaire pour connaître la signification précise de mots tirés d’un vocabulaire riche, imagé et très descriptif. C’est aussi un bon condensé de l’humour et de l’autodérision britanniques. Il renferme en outre quelques trucs bien utiles pour le randonneur – léger ou non – Nicholas Crane porte en effet sur le dos, surtout en hiver, un sac d’une bonne quinzaine de kilos, mais il voyage bien sûr avec un matériel et des tissus qui sont ceux de l’époque.

Cet excellent livre n’a jamais été traduit en français. C’est un pur scandale.

|

« Ma seule extravagance vestimentaire fut une seconde paire de chaussettes. À Londres, un voyageur expert avait souligné que l’on pouvait gagner du poids en ne transportant qu’ une seule chaussette de rechange. Ainsi équipé d’un total de trois chaussettes, le professionnel les fait circuler selon le principe de la rotation des cultures. Chaque matin, la chaussette de droite de la veille est déplacée au pied gauche ; la chaussette gauche de la veille est mise hors circuit pour lavage et raccommodage éventuel ; et la chaussette en jachère de la veille, maintenant propre et sèche, est mise au pied droit.

C’est un système ingénieux, mais j’en anticipais deux désavantages : d’abord, la rotation diurne risquait d’être source d’embrouilles, et ensuite, le système avait l’inconvénient plus sérieux que le pied gauche serait en permanence enfermé dans une chaussette de deux jours. Changer le sens de rotation ne serait pas une option, puisque cela aurait pour seule conséquence de soumettre le pied droit aux mêmes standards insuffisants de confort et d’hygiène. J’arbitrais donc en décidant que les calories supplémentaires que je brûlerais en devant transporter deux chaussettes basses de rechange au lieu d’une seraient plus que compensées par le plaisir tiré d’un départ quotidien avec les deux pieds empaquetés dans du coton propre » (The translation is mine)Nicholas Crane — Clear Waters Rising. A Mountain Walk Across Europe (Viking 1996, Penguin Books 1997) |

Sur les chemins noirs (Sylvain Tesson)

- Publié le Dimanche 27 novembre 2016

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Ce que Sylvain Tesson appelle « les chemins noirs », ce sont bien sûr les chemins, les sentiers et les petites routes que tous les randonneurs empruntent au long de leurs escapades. Il baptise aussi, de ce même terme bien choisi, ses « chemins noirs intérieurs » qu’il suit, parallèlement à son avancée sur les cartes de France, sur la voie de la guérison physique et de l’acceptation de handicaps dont il ne sera probablement jamais délivré.

En août 2014, le stégophile Tesson a fait une chute de dix mètres et s’est fracassé les os. Fractures multiples dont celles de la colonne vertébrale et du crâne, une semaine de coma, trois mois d’hôpital, une paralysie faciale et une surdité droite séquellaires, et des douleurs partout. Un an plus tard, il est parti de Tende, dans le Mercantour, pour une traversée de la France à pied jusqu’à La Hague, dans le Cotentin. Deux mois et demi de marche qu’il raconte dans ce livre.

L’écrivain Sylvain Tesson progresse incontestablement au fil des livres successifs, même si je continue à trouver son style souvent artificiel et parfois pompeux. Ici, il a l’originalité de ne pas raconter son périple au présent, comme c’est le cas dans la plupart des récits de marche que l’on a l’habitude de lire, mais au passé, comme une histoire qui vaut la peine d’être racontée et gardée en bonne place pour la postérité. Il relate cette traversée de la France de façon morcelée, en mêlant au récit chronologique des étapes, avec leurs anecdotes, de nombreuses digressions et des réflexions souvent introspectives.

Beaucoup de citations, aussi. De Bernanos, par exemple : « Il n’y a plus beaucoup de liberté dans le monde, c’est entendu, mais il y a encore de l’espace », ou de Vialatte : « L’escargot ne recule jamais » (celle-là, je l’adore !). On comprend toutefois qu’il n’ait pas cité Camus et son « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Les erreurs toponymiques qu’on découvre en voulant suivre son trajet sur la carte sont en effet nombreuses ; il est un peu dommage qu’il n’ait pas pris le temps de vérifier les noms des villages traversés.

De mon point de vue donc, un livre pas désagréable à lire, du même niveau par exemple que les récits de marche écrits par Axel Kahn, mais dont la qualité littéraire ne m’a pas paru justifier pleinement le battage médiatique dont il a bénéficié.

| « Je pestai tout le jour [...] contre la versatilité du chemin. Construire de savants itinéraires sur la carte pour buter sur des impasses mourant dans les labours me faisait écumer. L’IGN maintenait sur les feuilles les anciens tracés cadastraux accaparés par les paysans. Les propriétaires ne se cachaient plus de prendre leurs aises avec l’administration et d’avaler les chemins dans les confins de leurs parcelles. Sur les pentes qui menaient au col de Prat de Bouc, je montrai la carte au fermier qui machinait sa clôture. — Ce n’est pas un accès privé, dis-je, en lui désignant la trace que je cherchais. — Vous ne trouverez pas ces chemins, ce sont de vieilles cartes. — Non, c’est l’édition de cette année. — Ce sont de vieux chemins alors. On les a modifiés » Sylvain Tesson — Sur les chemins noirs (Gallimard, 2016) |

Du Mont-Saint-Michel au Vivier-sur-Mer

- Publié le Vendredi 25 septembre 2015

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Lorsque j’ai atteint la Baie du Mont-Saint-Michel, à la 35e étape de ce qui devait être une traversée Est-Ouest de la France plus ou moins directe entre Strasbourg et Brest, j’ai redécouvert le plaisir de longer le bord de mer et les paysages magnifiques que cela permet de contempler.

En quelques minutes, c’était décidé : au lieu de me diriger directement vers Brest comme prévu, j’allais suivre le bord de mer et faire le tour de la Bretagne.

C’est donc une nouvelle randonnée qui commence aujourd’hui, sur le GR 34, héritier moderne de l’ancien Chemin des douaniers qui longe la côte jusqu’à la « frontière » entre le Morbihan et les Pays de la Loire.

Une fois le Mont-Saint-Michel laissé derrière moi, après une demi-heure de marche sur le pont-passerelle qui le relie à la terre et le long du Couesnon, je me suis dirigé cap à l’ouest, à travers les polders.

Ces zones de culture ont petit à petit été grignotées sur la mer depuis le 11e siècle grâce à l’édification de digues. Dès 1024 en effet, les Ducs de Bretagne ont fait consolider le cordon littoral naturel fait de coquillages par une digue en granite, en schiste et en moellons, pour former ce qui, bien plus tard, a été appelé « Digue de la Duchesse Anne ».

Contrairement à ce que j’avais toujours pensé et au célèbre dicton, ce n’est donc pas le Couesnon qui forme la limite entre la Bretagne et le Normandie car ces polders, qui couvrent une surface de plus de 15 000 hectares à l’ouest du fleuve, sont pour l’essentiel rattachés au département de la Manche qui fait partie de la Normandie.

Le Couesnon, dans sa folie

Mit Saint-Michel en Normandie

Marche facile et agréable donc aujourd’hui, à travers ces polders puis sur la Digue de la Duchesse Anne, maintenant utilisée comme voie verte. Seul bémol, la présence de nombreux moustiques dont le nombre et l’énergie ont été les premiers signes des légendaires vivacité et force de travail bretonnes. Mais on ne peut pas tout avoir, n’est-ce pas. Aujourd’hui le temps était au beau et il n’y avait pas de vent.

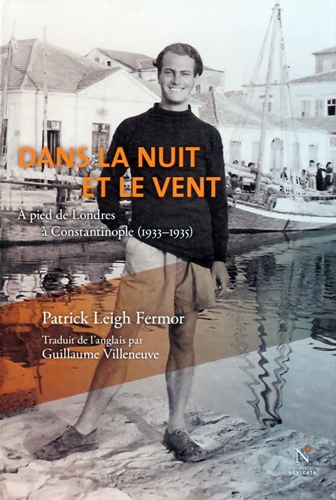

Dans la nuit et le vent

- Publié le Dimanche 8 mars 2015

- par Serval

1 commentaire

1 commentaire

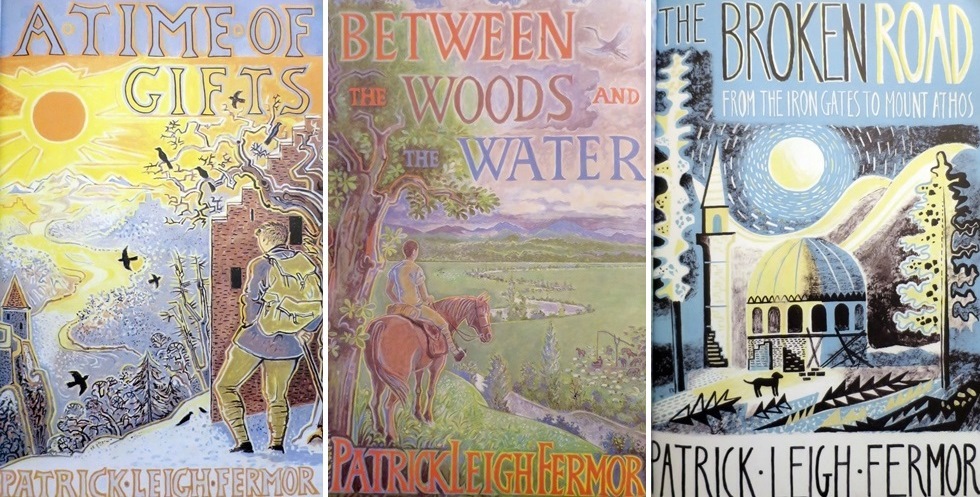

réunis dans l’édition française.

« Un bel après-midi pour partir ». Quelques jours avant Noël 1933 et deux mois avant son dix-neuvième anniversaire, Patrick Leigh Fermor quitte Londres. Bien que ce fils de bonne famille ait eu une scolarité décousue et rebelle, il a déjà les bases d’une culture impressionnante. Ne sachant quoi faire de sa vie, il a décidé de partir à l’aventure pour un long voyage pédestre à travers l’Europe, jusqu’à Constantinople. Il change simultanément de prénom et devient Michaël, prénom d’emprunt sous lequel il va passer de pays en pays, de nation en nation, de peuple en peuple.

En Allemagne, il croise le chemin des chemises brunes et surtout celui de nombreux Allemands qui, comme lui, « ne s’intéressent pas à la politique ». Il traverse un pays dont il apprend à connaître, à comprendre et à aimer les habitants, comme ce sera ensuite le cas pour tous les peuples des pays qu’il traversera. Pendant quinze mois, il va aller de ville en ville, de village en village, parfois accueilli dans des châteaux où, de recommandation en recommandation, il séjourne pendant une bonne part de sa traversée de l’Autriche, de la Hongrie et d’une partie de la Roumanie, parfois dormant à la dure, partageant le feu de camps de tziganes ou de bergers, parfois accueilli dans le foyer de paysans.

C’est un énorme livre de plus de 900 pages. Trois livres en fait, écrits des dizaines d’années plus tard, à partir des carnets gardés, parfois perdus puis retrouvés, que Paddy/Michaël a tenu quasi-quotidiennement tout au long de sa route. Des livres écrits aussi à partir des souvenirs que ces carnets font revivre et en mélangeant d’une manière impossible à démêler les impressions du tout jeune homme qui, à la fin de son périple, fête ses vingt ans sur le Mont Athos, et tout ce que est issu de l’expérience de l’homme âgé qu’il est devenu. Car Patrick Leigh Fermor, après ce voyage initiatique qui détermina en grande partie ce que serait sa vie, a aussi été un écrivain, un agent des forces spéciales britanniques en Grèce et en Crête pendant la seconde guerre mondiale, et sans doute ensuite un agent secret. Nicolas Bouvier et James Bond réunis en un seul homme.

Paddy Fermor écrit magnifiquement. Ses carnets du Mont Athos, qui finissent le troisième livre, semblent avoir été publiés sans que l’homme de quatre-vingt-dix ans ait beaucoup modifié ce que son autre lui-même avait écrit soixante-dix ans plus tôt. Ils contiennent déjà une prose splendide. Les chapitres qui précèdent ont été écrits alors qu’il avait soixante, puis soixante-dix, puis plus de quatre-vingts ans, mais on a l’impression que c’est bien le jeune homme d’à peine vingt ans qui parle, dont les qualités d’écrivain sont éblouissantes et la culture déjà immense et polyvalente, alors qu’il traverse une Europe qui avance inexorablement vers le cataclysme.

| Un voile indistinct assombrissait le ciel, au -dessus d’une échancrure à l’horizon : un large voile qui semblait presque solide au centre. Il s’amincissait sur les bords, effrangé d’innombrables taches mobiles, comme si le vent eût soufflé sur un vaste tas de poussière, ou de suie, ou sur des plumes toute juste invisibles. Passée l’épaule de la montagne, cette masse mobile, sans cesse renouvelée d’outre-mont, cessa d’être une silhouette de ce côté de la montagne, commença de s’étendre et d’évoquer davantage les plumes que la poussière ou la suie ; elle se faisait de plus en plus blanche. L’avant-garde s’élargit encore en descendant et grossissant, dansante, fluctuante, filant droit sur la partie de la montagne où nous nous tenions, médusés, à la fixer. C’était une lente horde aérienne, énorme, impressionnante, composée de myriades d’oiseaux dont les guides se distinguaient à présent, voguant vers nous sur des ailes quasi-immobiles, enfin identifiables à mesure qu’ils se dessinaient à nouveau sur le ciel. Des cigognes ! » Patrick Leigh Fermor — Dans la nuit et le vent (vf. Nevicata, 2014) |

Cap Cerbère

- Publié le Vendredi 13 septembre 2013

- par Serval

9 commentaires

9 commentaires

C’est fait. Je suis arrivé. Après 73 étapes réparties sur trois ans de vie, après 1718 kilomètres et deux paires de chaussures, je suis arrivé. Mais plus que jamais, et ce n’est pas une surprise, en arrivant au Cap Cerbère, je constate que c’est le chemin qui compte, pas la destination.

Depuis mon premier pas sur la plage de Bray-Dunes jusqu’à ce dernier pas au-delà du phare du Cap Cerbère, de la frontière belge à la frontière espagnole, de la mer du Nord à la mer Méditerranée, j’ai simplement posé un pied devant l’autre et recommencé… plus de deux millions de fois. Pas après pas, j’ai conquis l’impossible — le presque impossible — en répétant obstinément le plus simple, le plus possible des mouvements.

Je l’ai fait. J’ai traversé la France, à pied, du nord au sud.

Si l’homme peut marcher sur la terre immense,

Ce n’est pas tant à cause de ses pieds

Que grâce à tout l’espace qu’il n’occupe pas. »

— Tchouang-tseu