De La Bastide-Puylaurent au Bleymard

- Publié le Lundi 10 mai 2010

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Sur le Chemin de Stevenson [3]

Ce qui est le plus difficile dans une étape de randonnée, ce n’est pas tant la distance que le dénivelé. L’étape d’aujourd’hui est certes longue, c’est même la plus longue du parcours (29 km), mais c’est aussi une étape variée et avec quelques côtes qui valent le détour — pour les gravir ou pour les éviter, selon le désir de chacun !Départ de La Bastide-Puylaurent dès huit heures du matin, en prévision de cette longue étape. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne pleut plus, mais apparemment il en est de La Bastide-Puylaurent comme de la « Bretagne » d’Astérix : quand il ne pleut pas, c’est qu’il y a du brouillard.

La première ascension de la journée m’emmène au Sommet de la Mourade, qui se poursuit par le Plateau de la Gardille encore recouvert de plaques de neige. Vers 10 heures, la brume se délite enfin, juste à temps pour laisser voir le Rocher de la Réchaubo, bizarre bloc déchiqueté posé à la sortie de la forêt domaniale. Celle-ci est jalonnée par des bornes de pierre, gravées des deux initiales « AF » dont la signification n’est pas évidente.

La descente vers Chabalier, puis Chasseradès, puis Mirandol, est d’autant plus agréable qu’il fait presque beau maintenant. Pour la première fois en trois jours de marche, je vois un coin de ciel bleu, et ça change tout !Mirandol est un ravissant village, et le viaduc qui le surplombe et le traverse est impressionnant. Il est drôle de penser que Stevenson, en 1878, a partagé ici une chambre avec des ouvriers chargés de faire des relevés pour la construction de ce même viaduc.

La voie ferrée qu’on longe pendant quelques temps conduit insensiblement à une montée vers le village de l’Estampe, avec en particulier un raccourci abrupt, qui ne fait guère plus d’un kilomètre sans doute, mais qui m’aura coûté bien des efforts et une bonne suée sur un chemin étroit, boueux et couvert de feuilles mortes. En comparaison, l’ascension du Goulet paraît facile.

Une fois le col passé, le chemin descend doucement dans la forêt. Sur la droite, dissimulées jusque-là par un angle du sentier et aux trois-quarts masquées par la végétation, les ruines du village de Serreméjean sont le témoin de mon passage. Est-ce la dureté de la vie en ce coin isolé qui a conduit ses habitants à abandonner leur village ? Y a-t-il eu une épidémie, une famine, ou la folie des hommes lors des guerres de religion est-elle responsable de cet abandon ? Apparemment, nul ne le sait plus dans le pays. Petit à petit, la nature y a repris ses droits. Les herbes folles et les orties ont envahi les lieux, le lierre et la ronce se sont emparés des murs de guingois et des fenêtres sans volets.Je reprend mon chemin. Le village abandonné est maintenant derrière moi. La vie végétale y continue à son rythme, indifférente aux pas du marcheur solitaire qui va rejoindre Le Bleymard, au pied du Mont Lozère.

___

Étape : La Bastide-Puylaurent (Alt. 1 024 m) – Le Bleymard (Alt. 1 069 m) – 29 km

Sommets franchis : Sommet de la Mourade (Alt. 1 308 m), Col du Goulet (Alt. 1 413 m)

De Chaudeyrac à La Bastide-Puylaurent

- Publié le Dimanche 9 mai 2010

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Sur le Chemin de Stevenson [2]

Réveil spontané à 6 heures après une nuit agitée, marquée par des rêves d’inondation d’un appartement imaginaire, l’eau ruisselant de toutes parts et refluant par toutes les ouvertures.Pas difficile de comprendre ce qui a inspiré ce rêve aquatique : il pleut à verse sur le toit en zinc situé en contrebas de la fenêtre de ma chambre. Le temps de prendre un bon petit déjeuner et de préparer mon sac, la pluie a cessé mais le ciel reste d’un noir d’encre. Tant pis, je ne suis pas venu jusqu’ici pour faire du stop, en route !

Les cinq kilomètres qui relient Chaudeyrac au GR70, juste après Cheylard-l’Évêque, sont un joli tronçon de chemin, d’autant plus agréable qu’il ne pleut pas. Le sentier fait découvrir Cheylard par en-dessous. À la sortie d’un virage, on découvre soudain, en haut et sur la gauche, l’église du village perchée sur un rocher, surmontée d’une monumentale statue de la Vierge.

Vite dépassé toutefois et vite oublié. Il y encore bien du chemin à faire et le temps se gâte. Quelques gouttes d’abord, une simple bruine, puis un crachin froid et tenace, qui s’accentue progressivement et devient une vraie pluie qui mouille. Il faut enfiler veste et surpantalon imperméables, bâcher le sac et mettre la cape de pluie.

Enfiler un surpantalon alors qu’on a aux pieds des chaussures de marche à tige haute est un exercice d’équilibriste assez intéressant. Le talon d’une chaussure bloqué dans la jambe du surpantalon, c’est miracle que je ne me casse pas la figure dans la gadoue, moins gêné d’ailleurs par la pluie que par le fou-rire qui me gagne, comme spectateur unique de ce pauvre gars qui cherche à conserver son équilibre dans la pluie et le vent, tout seul et sans aucun abri en vue. Voilà ce qui s’appelle se construire des souvenirs me dis-je en m’essuyant des yeux mouillés de larmes et de pluie.

Tout le reste de la journée va être à l’avenant. Quelques kilomètres sont particulièrement pénibles, entre Luc et Rogleton, sur une route goudronnée battue par le vent et sous des trombes d’eau. Pas question dans ces conditions de faire le détour envisagé jusqu’à la Trappe de Notre-Dame des Neiges , où Stevenson avait fait halte pendant quelques jours, ces kilomètres supplémentaires seraient pur masochisme.Bien plus tard, à l’hôtel, alors qu’à dix heures du soir il pleut toujours, je regarde la météo : « temps gris et pluvieux jusqu’à la fin de la semaine prochaine »… c’est-à-dire jusqu’à la fin de la randonnée. Bon, je ne suis pas exigeant, ce n’est plus du beau temps que j’espère, c’est de ne pas marcher sous un déluge perpétuel. S’il ne pleut pas à verse, je serai content ; les nuages, le ciel bas et lourd, je prends !

Demain la plus longue étape de la rando, 29 kilomètres pour arriver au Bleymard, au pied du Mont Lozère. S’il fait le même temps qu’aujourd’hui, ça promet.

___

Étape du jour : Chaudeyrac (Alt 1140 m) – La Bastide Puylaurent (Alt 1024 m) – 23 km

De Langogne à Chaudeyrac

- Publié le Samedi 8 mai 2010

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Sur le chemin de Stevenson [1]

Malgré ma volonté de limiter le plus possible le poids de mon sac à dos, j’ai emporté l’indispensable topoguide du GR 70, mais aussi les six cartes au 1/25.000 qui couvrent le parcours. Ajoutons à cela le GPS de mon iPhone 3G, équipé de l’excellent logiciel Iphigénie qui donne accès aux cartes du Géoportail de l’IGN.

Eh bien, rien de tout cela n’est vraiment nécessaire aujourd’hui, tant le balisage de ce début de parcours est luxueux. Outre les balises blanches et rouges du GR que connaissent tous les randonneurs, il y a à chaque croisée de chemins de véritables poteaux indicateurs qui empêcheraient le plus distrait des randonneurs solitaires de se tromper de direction : ”GR 70 – Chemin de Stevenson”. Merci les gars !

La progression est facile, ponctuée par la traversée de quelques hameaux et de rares villages. Le crachin persistant ne mouille pas vraiment. Il ne fait pas disparaître les plaques de neige qui persistent dans les champs et les bois, et deviennent plus abondantes au fur et à mesure que l’on monte de 900 m à 1200 m d’altitude. C’est une montée en douceur, presque sans s’en rendre compte. Seule l’arrivée à Chaudeyrac oblige à passer de l’autre côté d’un vallon, par une descente abrupte suivie d’une remontée… courte mais bonne.

Le passage par Fouzillic et Fouzillac — ou est-ce l’inverse — n’a pas donné lieu aux mauvaises rencontres que fit Stevenson : aucun mauvais plaisant ne m’a fait prendre un mauvais chemin et obligé à passer la nuit dehors. Me voici arrivé à l’hôtel où je vais pouvoir me doucher et changer de vêtements : douche et lessive sont les deux mamelles du randonneur.

___

Étape du jour : Langogne (Alt. 920 m) – Chaudeyrac (Alt. 1140 m) – 16 km

Sur le Chemin de Stevenson – Langogne

- Publié le Vendredi 7 mai 2010

- par Serval

0 commentaire

0 commentaire

Ce qui à partir de demain représentera une journée entière de marche est franchi en quelques minutes aujourd’hui par ce TGV qui file vers le sud.

De l’autre côté de la vitre, sous un ciel bleu que je n’attendais pas et dont je crains qu’il disparaisse bientôt, la végétation a commencé à changer. Les pins sont apparus, les fleurs sur les talus sont plus nombreuses.

C’est là ou presque que j’arriverai à pied à la fin de la semaine prochaine après huit jours de randonnée sur le Chemin de Stevenson. La lecture du « Voyage dans les Cévennes avec un âne », ce merveilleux petit livre de Robert Louis Stevenson dont j’ai déjà parlé dans ce blog, m’a donné l’envie de marcher sur les traces de son auteur.

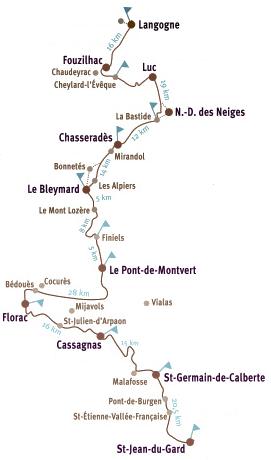

Par manque de temps, je ne pourrai pas partir comme lui du Monastier-sur-Gazeille ; ma randonnée sera raccourcie de trois journées et commencera à Langogne. Je prévois de rejoindre Saint-Jean-du-Gard en huit étapes qui me feront traverser le département de la Lozère du nord au sud, à travers le Velay, le Gévaudan et les Cévennes. Je marcherai seul, sans la compagnie d’aucun âne… en dehors de moi-même.

Mais d’abord, il faut rejoindre Langogne. Depuis Nîmes, ce Train Express (sic) Régional met plus de temps qu’il n’en avait fallu pour rallier Nîmes depuis Paris. Pendant ces quelques heures, le temps et la végétation se modifient à nouveau, mais dans l’autre sens. Des nuages apparaissent puis se multiplient, le ciel devient gris et se rapproche du sol. Le train remonte vers le nord, il monte aussi en altitude. On quitte progressivement le Midi pour entrer dans le Massif Central, une région montagneuse et rude, où la neige brille encore sur les sommets.

Langogne est une ville tout en longueur, construite le long d’une rivière, le Langouyrou, affluent de l’Allier. Elle est surtout située le long d’une rue principale dans laquelle les voitures passent à toute allure. Un vieux Langogne subsiste pourtant, dont on peut découvrir ça et là des morceaux épars. Une église romane du XIIIe siècle, une ancienne halle, une Chapelle des Pénitents (photo ci-contre) sont faciles à trouver si l’on s’écarte de la rue principale pour flâner. Pas besoin d’aller très loin étant donné la taille de la ville, mais il faut chercher un peu.

Il pleuviotte et il ne fait pas chaud. Un « collègue » randonneur, qui a déjà marché trois jours depuis Le Puy-en-Velay, m’apprend au dîner que pendant son étape d’hier entre Le Monastier et Le Bouchet Saint-Nicolas, il a dû marcher dans 30 centimètres de neige pendant plusieurs kilomètres. Voilà qui promet pour la suite. Allez, au lit, demain l’aventure commence.

Pâques

- Publié le Dimanche 4 avril 2010

- par Serval

1 commentaire

1 commentaire

C’est pourquoi j’ai décidé de l’écrire une bonne fois pour toutes, pour aider les neurones qui me restent à mémoriser la recette ci-dessous :

| Pâques est célébrée le dimanche qui suit la première pleine lune survenant après l’équinoxe vernal ou le jour de cet équinoxe |

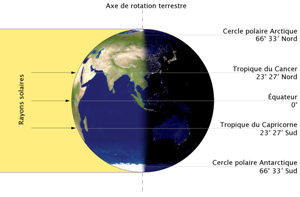

L’équinoxe est ce moment de l’année ou le centre du soleil est situé exactement au-dessus de l’équateur terrestre. L’équinoxe vernal définit le premier jour du printemps dans l’hémisphère nord, et de l’automne dans l’hémisphère sud. Il peut tomber le 19, le 20 ou le 21 mars.

Donc…

« Pâques est célébrée le dimanche qui suit la première pleine lune survenant après l’équinoxe vernal ou le jour de cet équinoxe. » … OK.

Le printemps dans l’hémisphère nord — et l’automne dans l’hémisphère sud — a débuté le samedi 20 mars cette année. …OK.

La première pleine lune après ce jour est survenue mardi dernier 30 mars. Donc, Pâques tombe aujourd’hui, dimanche 4 avril. Hé, ça marche !

Peinture sur bois, 1582 — Sienne, Italie.

Le pape avait suivi les conseils d’une commission spécifique selon lesquels 10 jours devaient être sautés afin de synchroniser à nouveau le calendrier avec les saisons. C’est ainsi que le jeudi 4 Octobre 1582 — dernier jour du calendrier julien — a été suivi par le vendredi 15 Octobre 1582 — le premier jour du calendrier grégorien.

Pour les églises chrétiennes qui utilisent encore le calendrier julien, les églises orthodoxe et maronite essentiellement — en Russie, en Roumanie, en Grèce, au Liban, etc.. — Pâques est donc le plus souvent célébré un autre jour que chez nous.

Les choses sont d’ailleurs rendues encore plus compliquées par le fait que non seulement il y a une différence de 13 jours entre les calendriers julien et grégorien, mais que la date de la pleine lune prise en compte par les églises orientales n’est pas sa date réelle de survenue, mais sa date théorique, qui diffère maintenant de 5 jours de la date réelle.

Bref. Cette année, il se trouve que la date de Pâques est la même pour tout le monde. C’était bien la peine de se donner tout ce mal. D’autant que je me demande ce que je me rappellerai de tout cela l’année prochaine…