Porcs-épics

- Publié le Lundi 24 septembre 2012

- par Serval

3 commentaires

3 commentaires

Traversée Nord-Sud, étape n°35 : Niherne -> Buxières d’Aillac (vendredi 22/07/2011)

Vous pouvez aussi voir ici la liste de toutes les étapes de la Traversée Nord-Sud.

(On me pardonnera cette approximation : je n’ai jamais (*) rencontré de porc-épic au cours de mes pérégrinations, et je me sens des affinités avec le sympathique animal ci-dessus)

Encore une journée de marche sous une pluie quasi-continue et un ciel presque noir. C’est une journée à ne pas mettre le nez dehors mais pas de problème : mon nez est bien à l’abri sous mon poncho. Les chemins sont déserts, les routes départementales sont vides, les bois sont silencieux. Aujourd’hui, même les oiseaux ont décidé de rester à la maison.

Journée solitaire, soirée solitaire, dîner solitaire. Pendant une journée entière, je n’ai rencontré personne. Ça pourrait être déprimant mais en ce moment, c’est juste ce qu’il me faut. Neuf jours depuis Cloyes-sur-le-Loir. Plus les jours passent, mieux je me sens. La solitude me fait du bien : je suis à l’abri des piquants, et pour l’instant je n’ai pas froid.

(*) Il ne faut jamais dire jamais… près de dix ans plus tard, ce manque a été comblé en Campanie.

|

« Par une froide journée d’hiver un troupeau de porcs-épics s’était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit se séparer les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu’ils étaient ballotés de ça et de là entre les deux maux, jusqu’à ce qu’ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendît la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreuses manières d’être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau [...] Par ce moyen, le besoin de chauffage mutuel n’est, à la vérité, satisfait qu’à moitié, mais en revanche on ne ressent pas la blessure des piquants. Celui-là cependant qui possède beaucoup de calorique propre préfère rester en dehors de la société pour n’éprouver ni ne causer de peine. » Arthur Schopenhauer — Parerga & Paralipomena (vf. Coda, 2005 – Éd. origin. 1851) |

La jeune fille à la perle

- Publié le Jeudi 23 août 2012

- par Serval

3 commentaires

3 commentaires

Cabinet royal de peintures Mauritshuis, la Haye.

(Pour voir le tableau dans son intégralité, cliquez sur l’image)

Une jeune femme à la troublante beauté se retourne à demi et jette un regard par-dessus son épaule et le col blanc de sa veste ocre. Ses lèvres sont entrouvertes, comme si elle allait répondre à une question que nous aurions posée en la croisant. Sur sa tête un turban, exotique accessoire que personne aux Pays-Bas ne portait au dix-septième siècle. Suspendue au lobe de son oreille gauche, une perle en forme de larme reflète la lumière qui vient de la gauche, comme dans tant de tableaux de Johannes Vermeer.

Qui est cette jeune fille ? A quoi pense-t-elle ? Ce demi-sourire énigmatique et ces grands yeux sont-ils innocents ou séducteurs ? Pourquoi donc porte-t-elle ce turban jaune et bleu ? Et d’où vient cette perle à son oreille ? Depuis plus de trois siècles, bien des gens se sont posés ces questions auxquelles personne n’aura jamais de réponse.

L’incertitude sur l’origine de ce magnifique portrait a laissé toute liberté à la romancière américaine Tracy Chevalier pour tisser la trame d’un roman éponyme qui à son tour a servi de point de départ au très beau film de Peter Weber, avec Scarlett Johansson et Colin Firth. Le livre se lit avec plaisir ; le film est splendide.

| ‘What colour are those clouds?’ ‘Why, white, sir’ He raised his eyebrows slightly. ‘Are they?’ I glanced at them. ‘And grey. Perharps it will snow.’ ‘Come, Griet, you can do better than that. Think of your vegetables’ ‘My vegetables, sir?’ He moved his head slightly. I was annoying him again. My jaw tightened. ‘Think of how you separated the whites. Your turnips and your onions — are they the same white?’ Suddendly I understood. ‘No. The turnip has green in it, the onion yellow.’ ‘Exactly. Now, what colours do you see in the clouds?’ ‘There is some blue in them,’ I said after studying them for a few minutes. ‘And — yellow as well. And there is some green!’ » Tracy Chevalier — Girl with a Pearl Earring (Harper, 1999) |

Livre et film ne font pas que fournir des informations passionnantes sur les techniques picturales de Johannes Vermeer, sur les pigments qu’il utilisait et la façon dont il se les procurait, sur les étapes de la création d’un tableau ou sur son utilisation d’une chambre noire (« camera obscura »). Ils relatent aussi avec beaucoup de sensibilité l’éclosion et de la progression irrésistible de l’attirance entre deux personnes que tout devrait pourtant séparer : âge, niveau d’éducation, position sociale, religion. Au fil des mois, le peintre et sa servante se rendent progressivement compte que tout dans leur vision du monde et des choses les rapproche. Alors que l’épouse de Vermeer est aveugle à l’art, la jeune Griet est capable de voir que les nuages dans le ciel de Delft ne sont pas réellement blancs, mais qu’ils contiennent du bleu, du jaune, et du vert…

J’ai beaucoup aimé dans le film la lente progression des émotions et de la sensualité, exprimée en peu de mots mais beaucoup de regards échangés entre les deux personnages, bien servie par la musique d’Alexandre Desplats et dans des décors semblant tout droit sortis des tableaux de Vermeer.

Les belles endormies

- Publié le Dimanche 1 janvier 2012

- par Serval

5 commentaires

5 commentaires

Elles ne sont sans doute pas très nombreuses, en France, les personnes qui connaissent Yasunari Kawabata. Il s’agit pourtant de l’un des plus grands écrivains japonais du XXe siècle, qui a reçu le Prix Nobel de littérature en 1968. Les belles endormies est un livre écrit à la fin de sa vie, quelques années avant qu’il décide de la quitter, sans bruit et sans explications.

Les « belles endormies », ce sont des jeunes femmes qui vendent leurs nuits dans une maison close réservée à des clients de tout repos, des vieillards qui n’ont plus la capacité de consommer leurs fantasmes. Âgé de soixante-sept ans, Eguchi vient sur les conseils d’un ami dans cette auberge calfeutrée où, après avoir pris le thé avec une mère maquerelle imperturbable, il va s’allonger pour la nuit auprès d’une jeune fille, vierge et nue, que rien ni personne ne pourra faire sortir du sommeil profond où un narcotique l’a plongée avec son accord. Lorsqu’elle s’éveillera, elle n’aura aucun souvenir de l’homme avec qui elle aura dormi, ni de ce qui se sera passé pendant qu’elle dormait.

Egushi pourra la regarder, la toucher, la caresser, l’écouter, la humer, goûter sa peau, usant de tous ses cinq sens pour tenter d’approcher sa jeunesse. Lui qui se pense différent des autres vieux clients parce qu’il n’a pas encore complètement perdu ce qui fait de lui un homme pourra faire à la jeune endormie tout ce que ses désirs lui dicteront, sauf violer sa virginité, ce que la stricte loi de la maison interdit.Eguchi va revenir plusieurs fois dormir dans cette auberge, et à chaque fois le corps d’une femme différente lui tiendra compagnie. Ces jeunes femmes exposent la fraîcheur de leur corps, la douceur de leur peau, la robustesse de leur membres, aux appétits du corps décrépit du vieillard qu’Eguchi est devenu mais leur âme lui reste inaccessible.

Pas de pornographie dans ce livre, et beaucoup plus de respect pour les femmes qu’on pourrait le penser. Kawabata fait de son court récit à l’érotisme omniprésent une réflexion sur le temps qui passe, une rêverie sur le désir et les regrets, une méditation sur le sens de la vie et sur la peur de la mort. Les mots les plus simples lui servent à décrire la solitude d’un vieil homme qui s’achemine lucidement vers sa fin avec le détachement d’un esthète, en se remémorant les moments intenses de son passé, les lieux qu’il a visités, les fleurs qu’il a respirées, les femmes qu’il a aimées : ses maîtresses, ses filles, sa mère (et bien peu sa femme).

|

« La fille secoua l’épaule et de nouveau s’étendit sur le ventre. Il semblait que ce fût là sa position préférée. Le visage toujours dirigé vers Eguchi, de la main droite elle serrait légèrement le bord de l’appuie-tête et son bras gauche reposait sur le visage du vieillard. Cependant, elle n’avait rien dit. Il sentait le souffle chaud de sa respiration paisible. Le bras, sur son visage, remua comme pour retrouver l’équilibre ; il le prit de ses deux mains et le posa sur ses yeux. La pointe des ongles longs de la fille piquait légèrement le lobe de l’oreille d’Eguchi. L’attache du poignet s’infléchissait sur sa paupière droite, de sorte que la partie le plus étroite de l’avant-bras recouvrait celle-ci. Désirant rester ainsi, le vieillard pressa la main de la fille sur ses deux yeux. L’odeur de la peau qui se communiquait à ses globes oculaires était telle qu’Eguchi sentait remonter en lui une vision nouvelle et riche. À pareille saison tout juste, deux ou trois fleurs de pivoine d’hiver, épanouies dans le soleil de l’automne tardif au pied du haut mur d’un vieux monastère du Yamato, des camélias sazanka blancs épanouis dans le jardin en bordure du promenoir extérieur de la Chapelle des Poètes Inspirés, et puis, mais c’était au printemps, à Nara, des fleurs de pteris, des glycines, et le « Camélia effeuillé » couvert de fleurs au Tsubaki-dera… « Ah ! j’y suis ! » À ces fleurs était lié le souvenir de ses trois filles mariées [...] Au fond de ses yeux que recouvraient la main de la fille, il voyait tantôt surgir, tantôt s’effacer des visions de fleurs, et tout en s’y abandonnant, il revivait les sentiments qu’il avait éprouvés au jour le jour quand, quelque temps après avoir marié ses filles, il s’était intéressé à des jeunes personnes étrangères à sa famille. Il en venait à considérer cette fille-ci comme l’une des jeunes personnes de ce temps-là. Yasunari Kawabata — Les belles endormies (1961 – vf. Le livre de Poche, 1970) |

La beauté de ce récit tient beaucoup à la façon dont Yasunari Kawabata réussit à le faire progresser sur la ligne ténue entre les sentiments et les sensations, entre l’amour éthéré et le sexe. Ces jeunes femmes nues et dociles qui dorment contre lui sont l’illustration douloureuse de la beauté et de la jeunesse qu’il a lui-même perdues, et leur profond sommeil devient l’illustration de sa propre mort à venir.

Un livre magnifique, court et dense, qu’il faut lire lentement, en dégustant les mots.

Le plancher de Jeannot

- Publié le Mardi 15 mars 2011

- par Serval

5 commentaires

5 commentaires

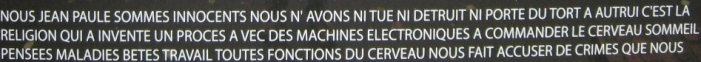

Trois grands panneaux sont dressés au bord du trottoir, non loin de l’entrée de l’Hôpital Sainte-Anne, rue Cabanis à Paris. Pour peu qu’on ait la curiosité de traverser la rue pour y voir de plus près, on se rend compte qu’il ne s’agit pas de banals panneaux Decaux mais que ces trois grandes vitrines protègent des lattes de parquet sur lesquelles un texte est gravé. Des mots se suivent, formant des phrases avec peu de syntaxe et pas de ponctuation, d’où suintent la douleur, le secret, les hallucinations… la folie, envahissant ce qui fut un jour le plancher de la chambre de Jeannot. Jeannot qui ? On ne sait pas. Les fous n’ont apparemment pas droit à une identité, même quand leurs oeuvres sont exposées. Ce qu’on sait, c’est que Jeannot X., né en 1939, était le fils de paysans du Béarn. À vingt ans, comme bien d’autres, il est envoyé en Algérie pour assurer des « opérations de maintien de l’ordre ». C’est là-bas qu’il apprend le suicide de son père. Il rentre alors au pays pour reprendre l’exploitation de la ferme familiale avec sa mère et Paule, sa soeur aînée.

Lorsque sa mère meurt à son tour, Paule et lui l’enterrent sous les escaliers de leur maison. Jeannot se cloître ensuite dans sa chambre et n’en sortira plus. Il cesse pratiquement de s’alimenter et meurt à son tour quelques mois plus tard, ayant passé les dernières semaines de sa vie à graver des phrases démentes dans le plancher de sa chambre.

C’est un dur parquet de chêne, et y graver des mots à la main fut sans doute exténuant. Il y perçait d’abord des trous avec une vrille, qu’il reliait ensuite avec une gouge. Au total, il écrivit ainsi quatre-vingt lignes de délire sur le Pape, Hitler, les juifs, la résistance, et sur les « machines infernales qui contrôlent les humains ».

Jean Dubuffet n’avait évidemment jamais entendu parler du Plancher de Jeannot puisqu’il est mort en 1985, huit ans avant qu’il ne soit découvert. Mais, dès 1945, il avait créé le concept et le nom d’Art Brut pour désigner des oeuvres créées en dehors de la culture officielle, et tout particulièrement par les pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques. Il y voyait « l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes les phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions ».

Dubuffet fut à l’origine de la création du Musée de l’Art Brut de Lausanne, dont la collection inaugurée en 1976 compte maintenant autour de 35.000 pièces dont les auteurs sont des autodidactes ayant « échappé pour diverses raisons au conditionnement culturel et au conformisme social » : des détenus, des pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques, des solitaires, des marginaux.

| « Ce qui fait le prix de vos dessins est qu’ils ont été faits dans la solitude et sans autre souci que votre propre enchantement et s’il venaient à être faits dans la suite d’une manière moins pure, il risqueraient de perdre en partie ce ce qu’il y a en eux de plus précieux. [...] Introduites dans ce circuit, vos productions perdront, dans l’optique de l’Art Brut, la proportion de prestige et de valeur correspondant juste à celle qu’elles acquerront dans l’optique des milieux culturels. [...] Vous ne pouvez pas être un créateur et être salué par le public à ce titre [...] Il faut choisir entre faire de l’art et être tenu pour un artiste. L’un exclut l’autre. » Jean Dubuffet, cité par Lucienne Peiry — L’Art Brut (Flammarion, 2006) |

Lorsque le plancher de Jeannot a été exposé à la Bibliothèque nationale de France il y a 5 ou 6 ans, certaines personnes se sont demandées s’il s’agissait vraiment d’art : la folie peut-elle être artistique ?

Sans être aussi extrémiste que Dubuffet à propos de l’avis du public, on peut être d’accord avec l’idée qu’une oeuvre d’art n’a pas besoin, pour être reconnue comme telle, d’avoir été créée dans le but d’être vue. Et peut-être même n’est-il pas nécessaire qu’elle ait été créée avec une intention artistique. Le monde de la folie est un autre monde, et ce plancher gravé semble appartenir à une autre dimension.

L’axe du loup

- Publié le Mercredi 16 février 2011

- par Serval

4 commentaires

4 commentaires

Peu importe à Sylvain Tesson de savoir si l’épopée de Slavomir Rawicz, le survivant échappé du Goulag est une mystification ou non. Ce qui l’intéresse, c’est que de nombreux hommes aient réussi à fuir l’univers carcéral soviétique sibérien en empruntant cet itinéraire nord-sud à travers la taïga et la steppe, le désert et l’Himalaya.

Soixante ans après Rawicz, il décide de placer ses pas dans les siens et, depuis la région de Iakoutsk en Sibérie, de rejoindre à son tour l’Inde. Il sait bien que l’on ne peut pas comparer la fuite à pied d’hommes poursuivis par le NKVD en 1941 et sa lubie aventurière préparée, mais il veut, dit-il, « arpenter les chemins d’évasion pour rendre hommage à tous les arpenteurs de steppe […] qui savent que s’arrêter c’est mourir ». Il voyagera « loyalement », sans utiliser de moyen mécanique, en ne s’autorisant que la marche, le cheval et le vélo.

|

« Les hordes nomades de la haute Asie se sont en effet déplacées d’est en ouest ou dans le sens inverse, au long des âges, sans quitter les bandes bioclimatiques latitudinales auxquelles elles étaient adaptées [...] le balancier de l’Histoire a toujours battu du levant vers le couchant ou du couchant vers le levant. Avec une exception : quand une horde affamée voulait razzier une oasis, alors le raid s’effectuait du nord au sud (car les nomades prédateurs peuplaient les latitudes septentrionales alors que les oasis étaient disséminées dans les latitudes plus méridionales) et les loups fondaient sur les jardiniers sédentaires et dessinaient à le surface de l’Eurasie des itinéraires non conformes aux tracés habituels. Il n’y a que le loup, créature en marge du monde, pour ne pas marcher dans la direction ordinaire. Les évadés, qui sont un genre de bête traquée, ont eux aussi emprunté cet axe conduisant du septentrion de l’Eurasie jusqu’aux versants de l’Himalaya, « l’axe du loup ». Sylvain Tesson — L’axe du loup (Robert Laffont, 2004) |

« L’axe du loup » est le récit de ce voyage de huit mois et de plus de six mille kilomètres pendant lequel Sylvain Tesson éprouve ce qu’il est venu chercher : la splendeur des paysages, l’hospitalité des peuples, et souvent la solitude extrême, la faim, le froid ou la sécheresse.

Ce récit n’échappe pas aux écueils de beaucoup de livres de voyage : il est centré sur son auteur dont les facultés d’auto-promotion sont lassantes, qu’il s’agisse des petites phrases sur les interviews qu’il donne ou des photos du livre dont la plupart le mettent en scène. On aimerait qu’il sache plus s’effacer derrière le monde qu’il parcourt et les humains qu’il rencontre… mais n’est pas Nicolas Bouvier ou Jacques Lacarrière qui veut. Sylvain Tesson est un aventurier qui écrit, et non un écrivain parti à l’aventure.

Ce livre donc n’est pas un grand livre, mais c’est un récit intéressant, le témoignage impressionnant de ce qu’un homme à l’esprit d’aventure est capable de réaliser. Il est paru en 2004, l’année même ou Slavomir Rawicz s’évadait pour de bon de ce monde.